現代人經常整天坐在椅子上,一天上班八個小時幾乎都是坐著,另外再加上吃飯、搭車、及看電視與看電腦的時間,我們都維持著坐姿。就連要去健身房,可能還是搭計程車或騎車、開車過去的,仍舊是坐姿。算一算,我們坐在椅子上、沙發上的時間長的嚇人。

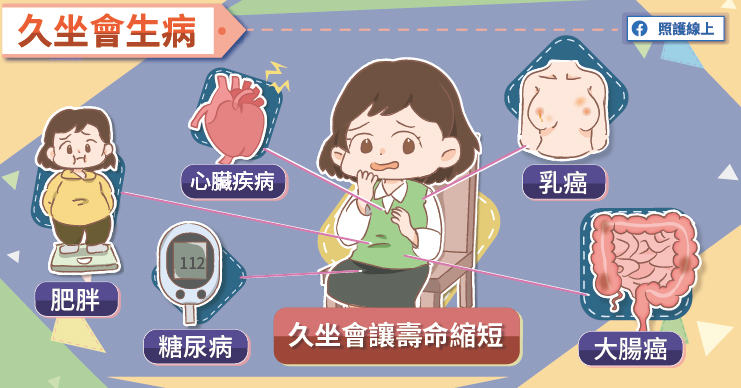

久坐會生病

過去已有不少研究顯示,久坐是現代人的健康大敵。當人類從數百萬年演化中好不容易站了起來,我們卻又縮回椅子上,帶來不少脊椎、視力、痠疼等健康問題;坐愈久,罹患心臟疾病、糖尿病、肥胖、乳癌和大腸癌的機會都會上升;而最直接的,就是壽命縮短。是的,坐愈久,壽命愈短。

看到這裡,你或許會想:「沒辦法啊,坐在辦公室裡,我怎麼可能不坐好?」或「通勤再加上塞車就會花去一兩個小時的時間,這些時間我就只能乖乖坐著握著方向盤啊。」

既然無法減少久坐的時間,也有人會想:「那還不簡單,雖然我坐的時間很長,但我就增加運動就好了,去健身房參加個一小時的拳擊有氧,應該能抵銷久坐的壞處吧。」

嗯,問題來了,久坐之後,只要再補上激烈的運動,就能抵銷、或弱化久坐帶來的壞處嗎?

如果此舉真的有用,我們又要運動到多激烈,要運動多久,才夠呢?還有,每天都要這麼做嗎?還是一星期找個兩三天運動就夠了?

為了回答這些問題,我們可以從2020年12月一篇統合分析論文找到解答。

研究設計

這篇論文裡,研究對象共有44370人,都是在40歲以上的中年人及銀髮族,平均年齡接近66歲,分別住在在挪威、瑞典、美國等國,研究追蹤個人時間約為4到14.5年。在此過程中,有7.8%的參與者,也就是3451個人死亡。

在此研究裡,會先了解這些人的運動時間長短以及每天坐著時間長短,並再將各自分成三組。

如果以久坐的時間來分三組的話,一天內坐著時間最短的那組平均為8.5小時,中度程度的是9.4小時,坐最久的那組每天則平均坐了10.7小時之久。

至於根據運動時間來區分三組的話,平均運動量最少的那組是每天運動2.3分鐘,花最久時間運動的則為34.3分鐘,介於中間的是每天平均花11.2分鐘運動。

研究結果

好了,那我們直接來看研究結果。不出意外地,死亡率與活動或久坐的時間很有相關性。只要花愈長的時間坐著不動,運動時間愈短,死亡率就愈高。相對來說,同時擁有「坐最短時間」與「運動最長時間」特質的人們,死亡數目就變少。

接著,如果我們再單看運動量最高(平均每天花34.3分鐘運動)的這群人,再根據他們久坐的時間來分出小組,發現坐久一點的小組其死亡率仍舊會比坐短一點時間的小組來得高,只是其中並無統計學上的明顯差異。注意,這指的全是運動量平均相同的人,再去區分坐的時間長短與死亡率,也就是想來看運動量相同時,坐的時間長短會不會影響死亡率。

用同樣的方式,研究也找出運動量中等(平均每天花11.2分鐘運動)的族群,再依久坐時間分小組,就可以發現當久坐時間愈長,死亡率愈高,且此結果是有統計學上的差異的。

到了運動量最少,平均每天花2.3分鐘運動的這一組,久坐的效應更為明顯,坐的時間愈久,死亡率高。

因此,從這樣的實驗結果來看,我們可以說,在我們久坐之後,如果每天花30到40分鐘多做點中等強度運動,似乎是可以抵消掉久坐的壞處。因為久坐時間分組後,各組無統計學上的差異。

你該知道的幾件事

◆ 根據這份研究,如果平常屬於久坐的族群,建議每天要從事至少中等程度的運動30到40分鐘,才能減少久坐的負面效應。

◆ 如果平常坐的時間還好,小於8.5小時,生活與工作中還算有動來動去,例如是在外面奔波的業務,需要走來走去照顧患者的醫護人員,或是喜歡做園藝、打掃、串門子的銀髮族等不會一直坐著的族群,每天平均運動11分鐘的話,其死亡率就與能達到與「運動很多但也久坐」的族群類似的標準。

改變生活型態,就從今天開始

看到這裡,我們很清楚,如果平常每天都是久坐的生活,又不多做些運動,死亡率是最高的。所以,請大家記得,要活就要動,久坐會生病。

如果因為工作、通勤,讓你不得不每天維持長時間的坐姿狀態,更要記得做適量的運動。每天至少做30到40分鐘的中等程度運動,才能抵銷、或弱化掉久坐時間帶來的負面效應。