「這次府城馬拉松你打算要跑半馬還全馬?」一見學姊走過,小賴興沖沖地上前詢問,他們幾人都是公司固定的跑步咖,工作之餘經常相約到各城市參加路跑。

「我啊!我這次只能無馬了!」學姊苦笑著:「前幾天練跑之後,大腿側邊變得好痛,醫師說這是『跑者膝』,叫我要好好休息一陣子!」

當我們說到跑者膝,大概是指跑者反覆彎曲膝蓋後造成膝蓋骨(臏骨)附近的的疼痛。大家可能會想到之前介紹過的「髕骨股骨疼痛症候群 patellofemoral pain syndrome」,而我們今天要提的是另一種跑者膝:髂脛束症候群 iliotibial band syndrome。

如果你覺得自己痛的地方主要是膝蓋前側,請你可以看看「髕骨股骨疼痛症候群」這篇。如果你痛的地方是膝蓋外側邊,那就比較可能是「髂脛束症候群」引起的,請繼續看下去。

髂脛束在哪裡?

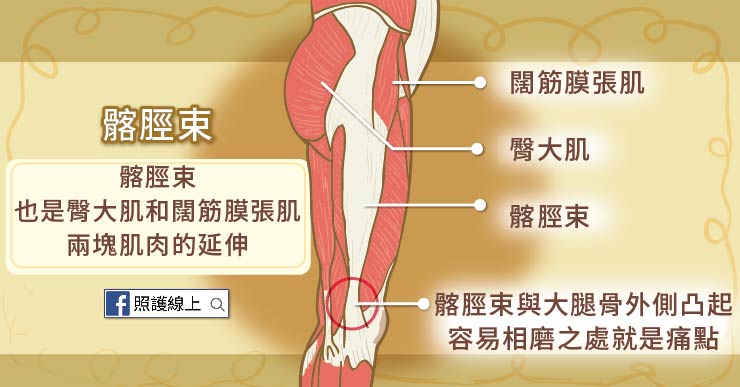

首先從解剖學看起。髂脛束的英文是iliotibial band,也有人簡稱為IT band。髂脛束是大腿外側主要的一層筋膜,從髖部外側的髂嵴,沿著大腿外側邊往下,接到小腿上方處,為負責穩定膝蓋動作的組織,與我們大腿往外展開,伸直,和旋轉等動作都有關係。

看一下圖,髂脛束也是臀大肌(Gluteus maximus)和闊筋膜張肌(tensor fasciae latae)兩塊肌肉的延伸。

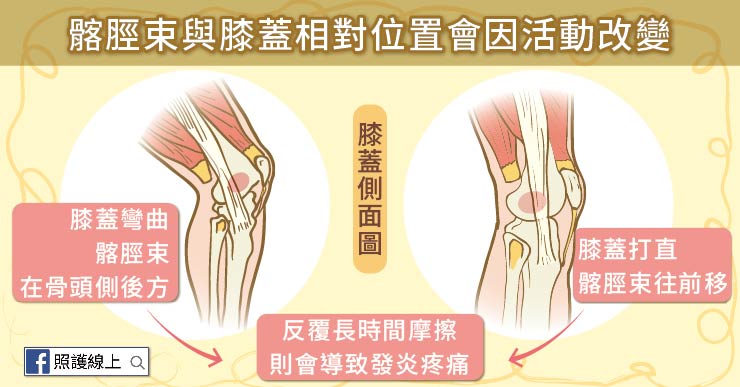

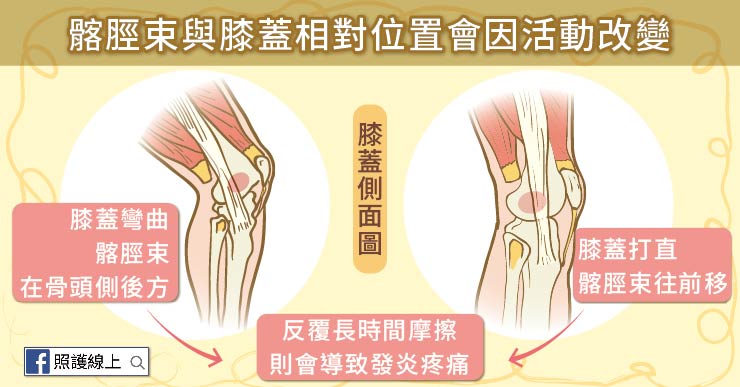

髂脛束與膝蓋的相對位置是活動性的。膝蓋彎曲時,髂脛束位在大腿骨外側凸起的後面;而伸直腿時,髂脛束往前移動。ㄧ般原本是可以順利的滑動改變位置。髂脛束不是肌肉,不是用收縮、放鬆這樣的動作來改變位置的,而是整片筋膜的滑動。

如果是從事需要反覆彎曲膝蓋的運動,例如長時間的跑步、騎腳踏車、登山等,就會讓位於膝蓋外側的髂脛束不斷接受摩擦,久了後變得腫脹不適,尤其過度使用後造成的膝蓋側邊受傷,膝蓋彎30度時很容易有摩擦到、卡卡的的感覺。

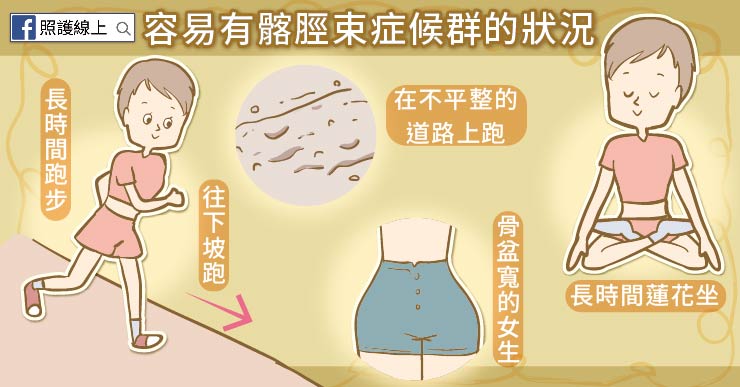

另外,髂脛束也會幫助穩定骨盆,因此假如你常常往下坡跑,或在不平整的道路上跑,或本身有長短腳問題,髂脛束都會更忙著穩定骨盆動作,後來疼痛、腫脹的不舒服就會變多。像有些人平常膝蓋還好,但一往下坡跑步、走路,膝蓋外側就覺得痛,這也很可能是髂脛束症候群引起的。

髂脛束症候群的痛法

髂脛束症候群剛開始造成的不適比較偏向針刺感,位在膝蓋外上方,很容易會被忽略掉。但如果沒有注意,後來跑步、走路時每一次踩地都會有膝蓋外上方的疼痛燒灼感。而且愈運動愈痛,伸直、彎曲時都很有感,這痛感還會從膝蓋附近沿著大腿外側往上輻射。

髂脛束症候群常與下列幾件事情有關:

● 突然增加訓練的份量,像是本來只跑十分鐘,突然跑個兩小時,實在太操了。

● 本身肌肉彈性不夠,或訓練中途的休息不夠。

● 沒有做伸展、熱身就開始運動,或沒有收操。

● 鞋子已經磨損了。

● 喜歡長時間維持蓮花坐姿勢,足部放到大腿上,導致長時間筋膜摩擦。

● 在不平的路面上跑,或固定跑馬路的某一側。路面設計常會是中間高一點,兩側低一點,以利於下雨天時的排水。如果你都固定沿著這條馬路的某一邊跑,踩到的路面會是左右高低不平。

個人有以下身體狀況也比較容易會有髂脛束症候群:

● O型腿

● 退化性關節炎

● 長短腳

● 骨盆傾斜

● 腹肌、臀肌、髖部肌肉太弱

● 女生比男生容易有髂脛束症候群,因為女生的骨盆比較寬,跑步時髂脛束受的壓力較大

要診斷髂脛束症候群,可以先用幾種身體檢查的方式(Ober’s Test,Noble Test),較難以用X光看出個所以然,有需要時可以做核磁共振,排除膝蓋外側半月板損傷等其他問題。確診後,這個病通常不用開刀治療。休息、改良訓練習慣可能是最重要的。

正在痛、髂脛束正在發炎的時候,還是先休息吧!做點冰敷也可以。調整一下自己的訓練菜單,不要天天跑步,可以交叉訓練,加一點重量訓練、游泳等其他運動方式進來。重量訓練可以在減少衝擊力道的狀況下,單獨把臀部、大腿等處的肌肉練的更強壯。游泳也是對減輕膝蓋負擔非常好的訓練。

如果要開始跑步了,就選擇適當的鞋子,並定期更換。先走一段路,熱身後再開始跑。記得不要每天沿著同樣的路途跑,至少要反方向跑跑看,免得因為路面高低不均而都是同一腳受害,最好選擇在平一點的路面上跑步。騎腳踏車時,踩踏板時要注意施力,別讓腳底往內轉太多。

在鍛鍊肌力的過程中,切記不只是要練出肌肉線條,或是成績多好,而是要保持肌肉和結締組織的彈性。因此事前熱身與適當的休息放鬆都很重要。伸展、與鍛鍊肌力會有幫助,我們接下來看幾個每次運動後都該練習的動作。

站姿髂徑束伸展

先看站姿的練習。假使你的右腳外側在痛。請把右腳踩到左腳左後方,右手往上伸,身體往左傾,但身體不要往前往後倒或扭腰,這時整個右側大腿處會稍微拉長伸展髂脛束,在這裡停留十五秒,反覆練習個幾次。不過記得,髂脛束是層結締組織,彈性沒有肌肉那麼大,不能真正伸展到多長(根據研究只能拉長2.75%),但這動作亦可以對伸長附近的肌肉,對減緩「緊緊的」感覺很有幫助。記得換腳練習。

躺姿大腿側伸展

躺在地上,雙腳彎曲,腳底板著地。接著把右腳足部放到左側大腿接近膝蓋處,雙手環抱左大腿往身體壓。這時可以伸展到右側臀部與大腿側邊的肌肉。運動完後一定要記得拉一下這裡,讓側臀與大腿獲得舒緩。

說到舒緩,也有很多人會利用滾筒來按大腿側邊。如果你平常就有用滾筒舒緩的習慣,針對臀肌、股四頭肌(大腿前側)、大腿後側和小腿後側的肌群按摩會比較有幫助。但對於大腿側邊的髂脛束,我們得再說一次,髂脛束是層筋膜,你跑步運動時它並非真正的在「收縮」,而是靠前後移動位置來穩定膝蓋動作;既然沒有真正的「收縮」,我們也沒法把它「放鬆」到哪裡去。所以如果用滾筒一直做按摩,反而更容易增加髂脛束的發炎程度,並不是一直按壓痛點就會通暢或放鬆什麼的。

另外,想要減少跑步時髂脛束承受的摩擦,你可以先增強側邊大腿與臀部的肌力,肌力變強,膝蓋動作更穩定,都能減少膝蓋附近受傷的機會,你也會發現多單獨鍛鍊肌力後,再去跑步會更輕鬆點!

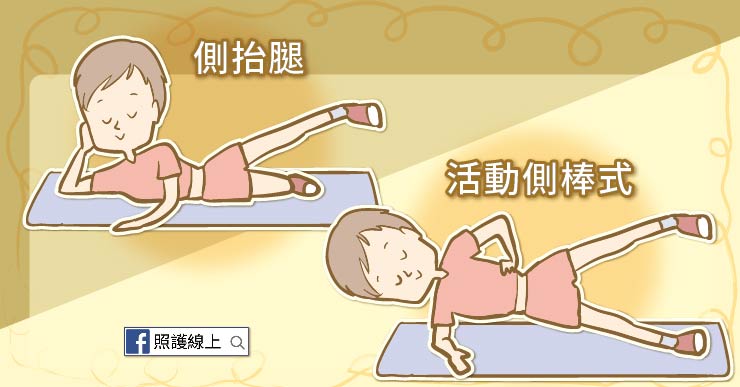

側抬腿

右側躺,雙腳打直,反覆抬高左側腿部離開地面再放下。再換邊練習。

活動側棒式

先撐起側棒式,再做側抬腿的動作,一樣反覆抬高放下。再換邊練習。

當然多鍛鍊核心肌群也有幫助,就請看「訓練核心六招,做好脊椎保健」。