膽囊與肝臟相連,能夠貯存由肝臟分泌的膽汁,並將膽汁變得更濃稠。膽汁的成份大多是水,佔膽汁總體積的八成以上。其餘的成分有膽鹽、黏液、及膽色素。值得注意的是,膽汁的濃度變化和成分並不是永遠不變的,而是會因我們的飲食狀況、荷爾蒙、體重變化、藥物而產生改變,若膽汁變得過度濃稠、形成固體的話,我們就稱為膽結石。(愛作怪的石頭 – 膽結石(懶人包))

膽結石的盛行率很高,幾乎大家都聽過這個病,患者偶爾會覺得肚子痛,尤其進食後的右上腹痛,或有飯後噁心、嘔吐等症狀,這是因為進食之後,膽囊會收縮,擠壓膽汁進到小腸內幫助消化,若有結石存在,不免引起絞痛痙攣感。

如果膽結石被膽囊收縮擠壓時擠到了膽囊管內,就會卡在膽囊管造成阻塞,膽汁無法通過膽囊管,滯留於膽囊內會讓膽囊愈脹愈大並發炎,我們稱為膽囊炎。膽囊炎不僅會帶來持續的疼痛感,還會讓患者發燒、極不舒服需要到急診就醫。

既然是膽結石卡住造成問題,一定會有人問:「有沒有什麼藥,吃下去後就能把體內的石頭『化』掉呢?」即使歷史上經過了許多努力,但醫師們還是得回答:「沒有藥物能夠溶解這些膽結石。就算病人黃疸一時減輕了,膽結石還是會很快地捲土重來,再度造成病人不適與死亡。」

因此,造成患者絞痛與發燒等症狀的膽結石就需要手術處理。手術處理時我們並不建議只拿出膽結石,而是要移除整個膽囊,否則復發率實在是太高了。膽囊不僅「藏有」膽結石,膽囊本身才是形成膽結石的元兇,必須要一併移除,才不會留在體內繼續作亂。因此,我們需要以「膽囊切除手術」來處理造成症狀的膽結石。(膽囊炎發作,一定要開刀嗎?(懶人包))

除了膽囊炎、膽結石之外,若因為膽結石造成胰臟炎,或因膽結石造成膽管發炎,也需要切除膽囊。無論是接受直接開腹或腹腔鏡的膽囊切除手術,患者都需要禁食八小時後,再進行全身麻醉。

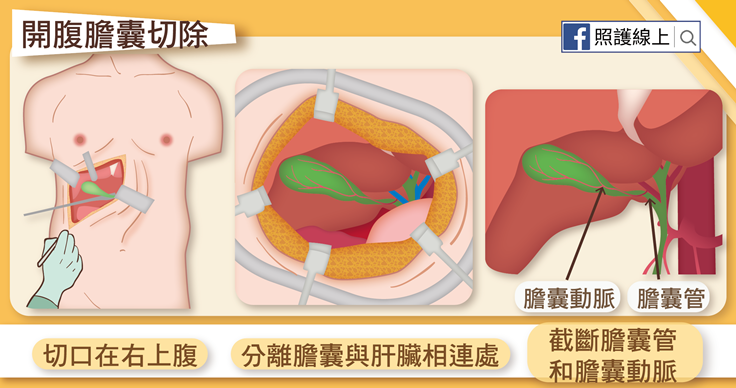

在過去,膽囊切除手術是直接開腹。外科醫師會在患者右上腹處,沿著肋骨下緣約兩指幅的皮膚處,劃下10到15公分長的傷口。切開皮下組織、肌肉層、腹膜後,進到腹腔內。架置好牽引器械,讓腹腔內視野清晰,用器械夾住膽囊後,把膽囊與肝臟相連處逐步分離,來到膽囊動脈與膽囊管處,確定兩者的位置後,可用縫合、夾子等方式結紮並截斷,即能取出膽囊。

傷口大對手術而言是有利的,因為傷口愈大,視野越好,醫師看得清楚,進行切割、綁線及縫合等動作也比較方便。但患者術後一定比較痛,比較難早早回復到正常生活,有時連要下床上個廁所都非常困難。患者需住院大約四到七天。

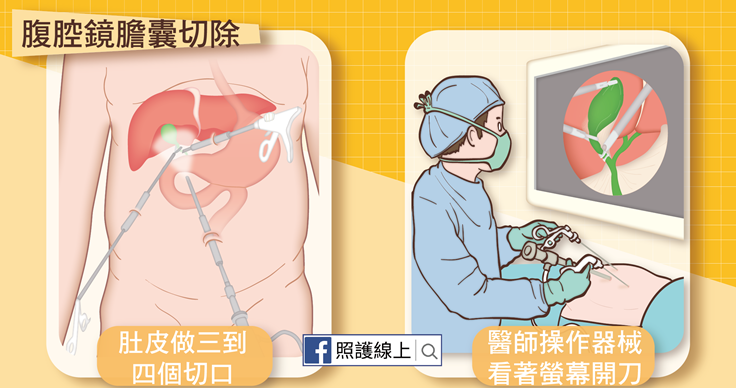

腹腔鏡膽囊切除手術是在1980後期才出現的,很快地微創手術的風潮就席捲全世界。利用腹腔鏡切除膽囊時,患者不會有一條長長的大傷口,醫師在肚皮上做出三到四個小切口。其中一個位在肚臍處,會放進攝影機鏡頭綜觀全局,手術時的操作器械則由其餘切口處伸進去。

如果是直接剖腹的話,醫師開刀時的視線會直接看到肝臟、膽囊等這些器官。然而在腹腔鏡手術時,肚皮傷口這麼小,醫師不能直接看進肚子裡面,因此要靠著一個鏡頭伸進腹腔內,提供腹腔內的影像,連接到螢幕上。醫師變成抬頭看著螢幕,並同時舞動兩手操作器械開刀。相信大家也能夠理解,想要有個成功的腹腔鏡手術的話,好的光源及影像系統是非常重要的。

醫師開刀時拿著的器械也都與直接開腹時使用的器械是不一樣的。第一,腹腔鏡使用的器械中段都很細長,能穿進肚皮的小切口進到腹腔,末端形式可以是鉤子、電燒、或夾子等,具有不同的作用,由醫師手持處操作控制其開合。

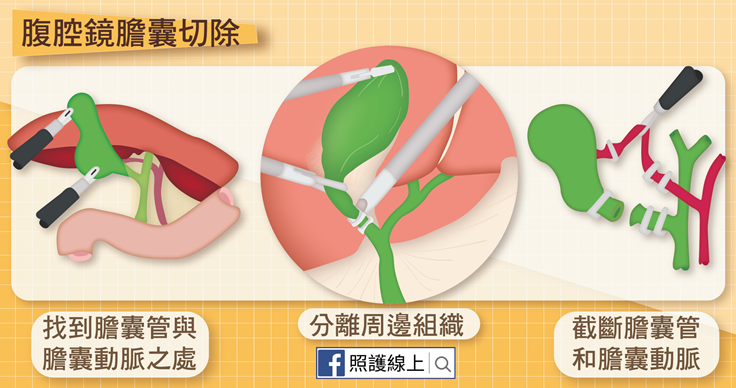

腹腔鏡的手術方式通常會與開腹膽囊切除時的順序不同,醫師會先找到膽囊管與膽囊動脈之處,確定解剖構造位置後,就可以用夾子、縫合等方式結紮膽囊管與膽囊動脈,截斷分離後,再將膽囊與肝臟相連處做分離。最後,再從肚臍的孔取出膽囊。大部分患者術後不需要放置引流管。接受腹腔鏡膽囊切除手術的話,因為傷口只有三到四個一公分左右的傷口,並不大,患者不太會有疼痛問題,常常在手術後隔天就可以出院了。

若進行腹腔鏡膽囊切除手術時,醫師認為患者的解剖構造較不同或較不清楚,無法清楚辨識膽囊管、總膽管、或膽囊動脈等構造,或已有較嚴重的出血狀況,就會將傷口劃大,改成直接開腹的方式手術。從腹腔鏡手術轉成直接開腹手術並不算是一種手術併發症,通常醫師向患者解釋腹腔鏡手術時,就會提到有一定比例的患者最終需要動用直接開腹的手段才能解決問題。

雖然腹腔鏡膽囊切除手術的併發症不多,但最麻煩的併發症就是膽道結構的受損。膽囊藉著膽囊管與總膽管相連,我們切除膽囊時截斷的是膽囊管,但若過程中傷及總膽管,造成膽汁滲漏,或膽管阻塞,可能會導致腹膜炎或黃疸等嚴重問題。

記住,大象與馬等動物都沒有膽囊,膽囊並非身為動物的必須器官。膽囊更和勇氣無關,切除膽囊並不會讓人變得懦弱怕事。別怕「沒膽」會傷了自己的膽量。比較有根據的是當我們膽囊被切除後,肝臟分泌的膽汁沒有地方存放,因此大量未經濃縮的膽汁會進入腸道,患者比較容易腹瀉,大便比較鬆軟或呈現水狀。但身體的自我調控機制會慢慢起作用,多數患者在術後幾星期或幾個月過後,腹瀉狀況就改善許多了。

相較於可能致死的膽囊炎,膽囊切除的後遺症可說是相當輕微,尤其目前膽囊切除手術又可以用腹腔鏡這類比較侵入性小的方式達成。若有膽結石問題的朋友們,請務必好好與醫師討論是否需要切除膽囊,避免未來更多複雜的疾病喔!

您可以藉著下列文章,了解更多:

愛作怪的石頭 – 膽結石(懶人包)

膽囊炎發作,一定要開刀嗎?(懶人包)

【醫師聊天室】膽結石與膽囊炎

【醫師聊天室】膽結石該怎麼辦?

難以早期發現的 – 膽囊癌(懶人包)