最新文章 搶先收看

ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)患者可能出現與心臟相關以及心臟以外的症狀。紅旗警訊包括心臟相關的症狀如心悸、胸悶、昏厥、下肢水腫等,心臟以外的症狀如便祕、腸胃不適、食慾不振、手腳發麻、行動困難等。林彥宏醫師提醒,針對類澱粉心肌病變ATTR-CM,最好可以早期發現、早期治療,才能獲得較佳的預後!

「那是一個高中生,剛來就診時,顯得病懨懨,肚子大得像懷孕一樣,肝臟、脾臟明顯腫大,而且血小板非常低,貧血很嚴重。」罕病基金會董事長及中國醫藥大學副校長蔡輔仁醫師表示,「經過進一步檢查後,確定診斷為高雪氏症,於是開始接受酵素替代療法。」

接受治療後,患者的肝臟、脾臟腫大漸漸縮小,貧血與血小板低下的問題亦逐步改善。蔡輔仁醫師說,現在他都是自己回診治療,不但已大學畢業,也順利就業,可以完全融入社會,生活功能正常。

隨著氣溫下降,各種呼吸道病毒再度在社區中活躍起來。今年流感疫情較往年提早升溫,加上腺病毒、新冠等病毒持續流行,使得許多家長在孩子出現流鼻水、咳嗽時便提高了警覺。林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示,十月份流感疫苗開打後,門診中詢問度明顯增加,許多家長擔心孩子在這段季節交替時期會被各種病毒「輪流攻擊」。然而在眾多病毒中,對兩歲以下嬰幼兒最具威脅的,仍是呼吸道融合病毒(RSV)。

「那是一個8歲的小朋友,他的病程非常快,第一天是發燒,第二天就出現抽搐,送到醫院檢查後,已是『流感腦炎』。」新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師表示,「流感併發腦炎是相當嚴重的狀況,雖然使用抗病毒藥物搭配免疫調節治療,患童最終仍是回天乏術,相當遺憾。」流行性感冒千萬不可輕忽! 林千裕醫師強調,根據統計今年約有2,000多例流感重症,致死率約20% 。尤其在新冠疫情後,因為免疫負債,流感已有全年化的趨勢,接種流感疫苗才能顯著降低流感腦炎、敗血症、呼吸衰竭等致命重症的風險。...

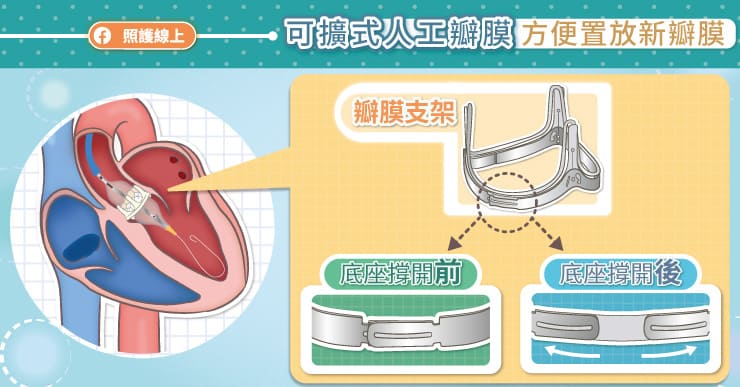

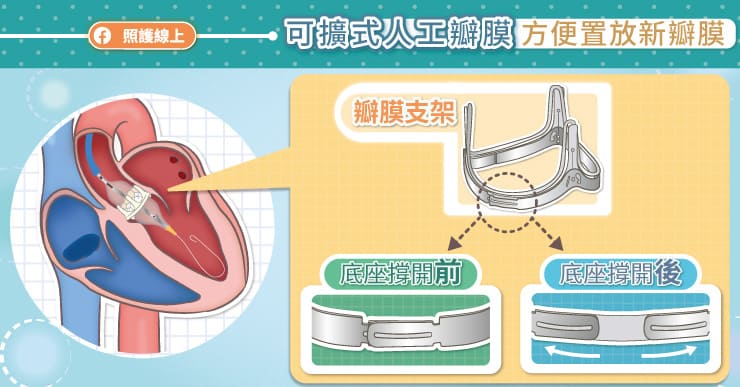

「那是位年輕男性,身材又瘦又高,就是常見的先天性疾病馬凡氏症候群。」陳紹緯教授表示,「有一天,患者因為急性劇烈胸痛被送到急診室,檢查發現是A型主動脈剝離,且合併嚴重的主動脈瓣逆流。」

A型主動脈剝離的進展快速,且死亡率很高。確定診斷後,便替患者安排緊急手術,進行高複雜度主動脈根部重建手術,又叫「班氏手術」。術中會切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部,然後植入一段帶有人工瓣膜的人工血管,再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁。術後患者順利恢復,目前仍在門診追蹤治療。

有位鄉土劇男星雖然不菸不酒且有每日運動習慣,但仍在日前公開自己罹患大腸直腸癌的消息,讓人大吃一驚。雖然大腸直腸癌的發生率很高,不過治療成效已大幅提升,即使晚期仍有機會長期存活。請臺中榮總外科部大腸直腸外科林志安醫師回答幾個詢問度很高的問題。