預防中風的第一步,找出危險因子

鍾太太聽了我的解釋,心中若有所思,轉頭和鍾先生交換眼神後,緩緩地說:「好吧!我的心悸好一陣子,再拖下去不是辦法,住院檢查一下也好。」

「對呀!妳就好好休息幾天做個檢查,這樣我比較放心,如果這次我剛好不在身邊,那還得了。」鍾先生彎下腰來,扶著太太的肩膀,接著轉頭問我,「那住院後會做哪一些檢查?須不須要現在就開始治療呢?」

「住院的第一件事,是儘可能找出鍾太太身上的『中風的危險因子』,再針對每一個危險因子,來訂出治療計畫。」一旁的護理師拿著一顆100毫克的阿斯匹靈給鍾太太服用,並幫她打上生理食鹽水點滴。

「在急診,先服用阿斯匹靈來預防血栓,生理食鹽水的點滴不只是補充水分,在治療及預防急性中風上,是有實證基礎的標準治療。」聽我解釋之後,原本一臉疑惑的鍾先生,看著點滴並點了點頭,

心房顫動是很重要的危險因子

「對了,醫師你之前提到她有『心房顫動』,這有沒有影響?」鍾先生很快問到重點,「我看過的文章提到,心律不整也會造成中風,沒想到真的遇到了。」

翻到病歷中放著心電圖的那一頁,我拿給鍾先生看,「有心房顫動的病人,發生『暫時性腦缺血』或是『腦中風』的風險,是正常人的五倍以上,是很危險的心律不整,需要用藥物來預防。」

「是剛剛那顆阿斯匹靈嗎?」鍾先生問到。

「阿斯匹靈是『抗血小板』的藥,仍是急性期預防缺血性腦中風的首選。但是長期而言,要預防心房顫動的中風,主要還是使用『抗凝血劑』。」我看鍾先生的醫學知識頗有基礎,便進一步解釋,「等到住院完整評估,血壓也控制穩定後,就會開始使用。」

「你平時一定常常吸收醫學知識,所以能問出一針見血的問題。」我闔上病歷接著說:「醫師說病人照做的時代已經過去,花點時間盡可能跟兩位解釋。」

面對心房顫動,你應該知道的基本概念

「心房顫動」是最常見的心律不整之一,隨年齡越大發生率越高。導致心房顫動的常見病因包括:高血壓、缺血性心臟病、瓣膜性心臟病、甲狀腺亢進、慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸中止症及肥胖症。有上述慢性疾病在身的人,要提高警覺。

經常發生的症狀包括:心悸、胸悶、呼吸喘、頭暈甚至暈厥。不過有一大部分的患者,平時並沒有症狀,所以不容易發現。

唯一可以警覺的症狀,就是摸脈搏時,偶而出現無法預測的「不規則的脈搏亂跳」,這必須自己經常注意。

持續型的心房顫動可以靠一般心電圖診斷;偶發型的心房顫動就必須靠攜帶式的24小時心電圖才有機會偵測到。

治療心房顫動,用抗凝血劑來預防中風

心房顫動是心臟不規則地亂跳,亂跳的心臟容易產生「紅血栓」(紅血栓與白血栓的不同,解釋在另一篇文章《好好的血管,為什麼會阻塞?》中)。

紅血栓的形成,是以「凝血因子」與紅血球為主體,因此用「抗凝血劑」來預防血栓的效果較好,實證研究上也證實如此。

適當地使用「抗凝血劑」來治療心房顫動,可以有效地降低 64%的中風風險,並減少 26%的死亡發生率。

另外,根據實證研究,同時符合以下所有條件的人,屬於「低風險族群」,因為產生血栓的風險相對低很多,即使發現了心房顫動,也可以選擇不使用抗凝血劑(不治療,或是用抗血小板劑替代,如:阿斯匹靈):

○ 小於65歲

○ 沒有心臟病、高血壓、糖尿病。

○ 沒有發生過任何血管阻塞的疾病,如:暫時性腦缺血、中風或心肌梗塞等。

除此之外,建議使用抗凝血劑治療來預防中風。

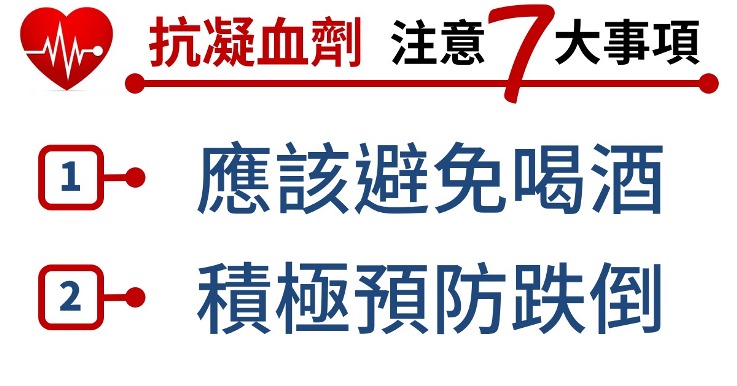

減少出血風險,使用抗凝血劑應注意的七大事項

腦出血是使用抗凝血劑最嚴重的併發症。根據統計,使用抗凝血劑時,每年的腦出血發生率是 0.3%~0.6%;但是如果不使用抗凝血劑治療,心房顫動的病人每年發生缺血性腦中風的機會約是 4%,約是十倍的機會,而且心房顫動所造成的中風,通常比較嚴重,以大中風為主。

近年來,陸續有四種「新一代的抗凝血劑」在台灣上市,比起傳統的抗凝血劑 – 華法林(Warfarin),預防中風的效果相當,但是腦出血的風險卻明顯下降,也不需要經常抽血來監測凝血功能,是心房顫動患者的一大福音。

◆ Dabigatran (Pradaxa)

◆ Edoxaban (Lixiana)

◆ Apixaban (Eliquis)

◆ Rivaroxaban (Xarelto)

但是,使用上有一定的規範與時機,而且各有其優缺點,細節請與醫師討論。

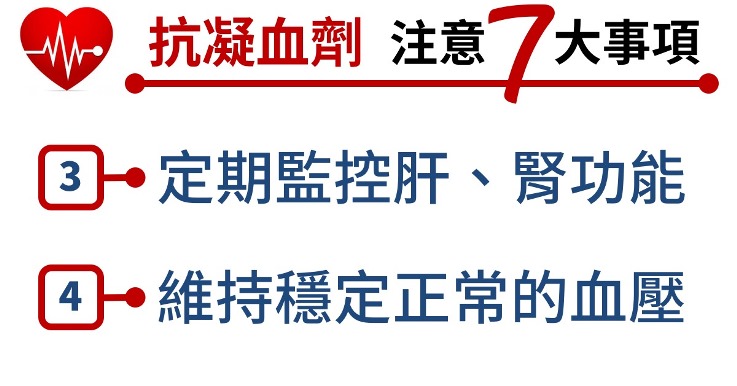

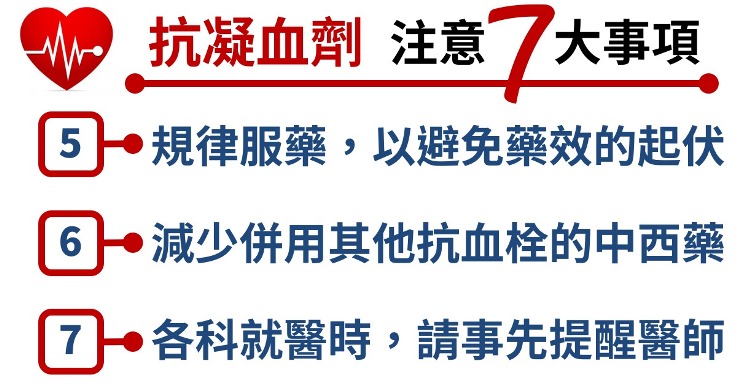

針對心房顫動的患者,使用抗凝血劑來預防缺血性腦中風,是利大於弊的,但是無論是用傳統的抗凝血劑,或是用新一代的抗凝血劑,都應注意下列七大事項,可以明顯減少出血的併發症發生。

★ 應該避免喝酒

★ 積極預防跌倒

★ 定期監控肝、腎功能

★ 維持穩定正常的血壓(建議控制在 130/80毫米汞柱以下)

★ 規律服藥,以避免藥效的起伏

★ 減少併用其他抗血栓的中西藥

★ 各科就醫時,請事先提醒醫師。

如果評估之後,使用抗凝血劑的出血風險仍然很高,則建議再與醫師討論替代的治療方法。