「你看看你怎麼弄的,寶寶都快踢掉衣物了。」婆婆一看到躺在床上的愛孫活動自如,忍不住念了媳婦:「包巾就是要裹好,否則寶寶著涼了怎麼辦?」

媳婦回答:「寶寶活動力好,是好事啊。媽妳不知道如果襁褓包的太緊,讓會增加髖關節發育不良的機率,以後可是走路一拐一拐,更麻煩呢!」

發展性髖關節發育不良

發展性髖關節發育不良(Developmental Dysplasia of the Hip)常在剛出生時就出現症狀,不過也可能在出生的一年內出現症狀。發展性髖關節發育不良會讓髖關節不穩定,在嬰兒時期髖關節難以外展,學步時期步態不穩,到青少年時期容易髖部疼痛,後來很早就罹患了髖關節退化性關節炎。

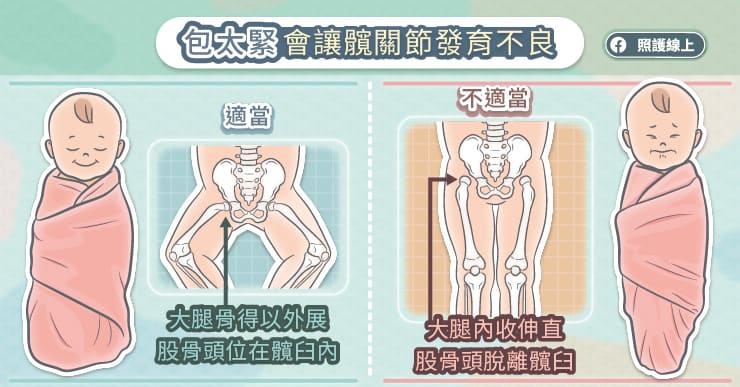

髖關節像是棒球手套捕捉棒球的結構,球的部分是指股骨(大腿骨)的末端圓球樣的構造,而手套則是骨盆構造的一部分,我們稱為骨盆髖臼(acetabulum)。髖關節的狀態是否良好,就是要看骨盆髖臼和股骨之間的關係。如果幼時髖關節處發育不良,手套就容易漏接了球,導致髖關節脫臼或髖關節退化性關節炎。

發展性髖關節發育不良的原因

究竟哪些原因會造成髖關節發育不良呢?主要與基因遺傳和胎兒時在子宮內的環境。

有髖關節發育不良家族史,又是女寶寶的話,比較容易患有髖關節發育不良。據統計,女寶寶髖關節發育不良的機會是男寶寶的四倍,可能是在發育過程受荷爾蒙影響時,韌帶組織強度會有所不同而導致。

假使媽媽懷孕到第三孕期時,胎兒臀部在下(臀位),沒有轉成頭在下的話,對寶寶髖關節的發育影響很大,比較容易髖關節發育不良。其實任何讓寶寶在子宮內活動受限的狀況,都會增加髖關節發育不良的機會,包括羊水太少,寶寶體重較重,或到41或42周後才出生的寶寶,都較容易出現症狀。

另外一個值得注意的是,若出生後把寶寶裹得緊緊的,深怕寶寶踢掉被單或衣物,這時寶寶的髖關節僅能保持在內收和伸直的狀態,也是會讓髖關節發育不良的。

發展性髖關節發育不良的症狀

發展性髖關節發育不良之後,就像球和手套沒對好,可能會整個漏球,也就是髖關節脫臼;或是很容易漏球,平常雖然沒事,但在做身體檢查時一個施力,就讓股骨又離開髖臼;有的患者的程度較輕微,沒有到髖關節脫臼的程度,但就是接的不夠完全,髖關節總是鬆鬆的。這時患者兩隻腳的長度會不同,嬰兒躺著的時候,大腿處的皮膚皺褶會對不上;一側髖關節的活動度較差,走路起來一拐一拐,或是搖搖晃晃,容易跛著腳或踮腳尖走路。

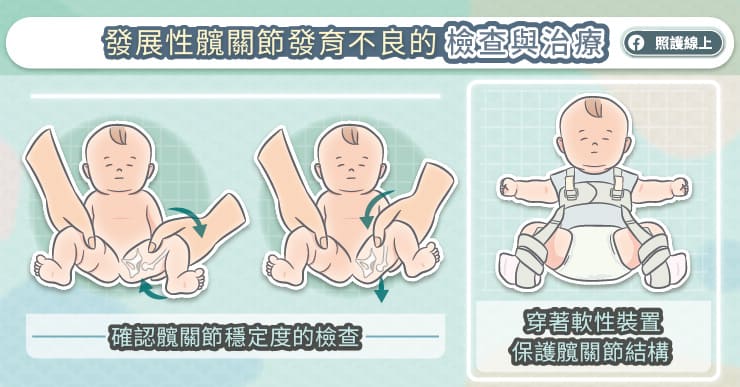

面對發展性髖關節發育不良

在新生兒時期就發現髖關節發育不良的話,可以讓寶寶穿著軟性的定位裝,保持大腿骨的球狀構造能停留在髖臼內,穿著這個裝置時寶寶還是可以活動腿部,也能方便家長替寶寶換尿布。大約穿著一到三個月,讓髖關節的韌帶組織能生長的更有力,收緊髖關節球與手套的穩定度。若病情較嚴重或寶寶年紀較大才出現症狀,可能需要以手術改善髖關節狀況。