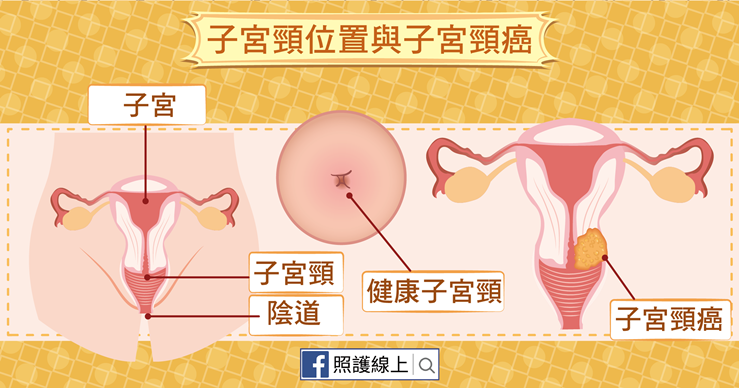

先來談談子宮頸在哪裡,子宮頸位在子宮的最下方,會與陰道相連接。子宮頸部分有腺體細胞,也有鱗狀上皮細胞,兩種細胞的交會轉變處是子宮頸癌好發的位置。兩種細胞都可能轉變成癌症,但以鱗狀上皮細胞為主,佔了七成以上。

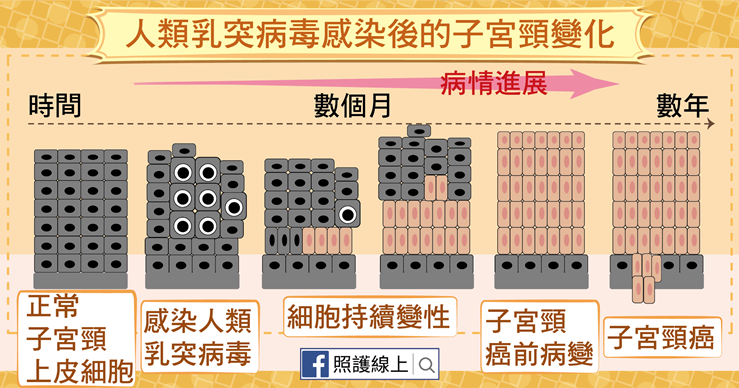

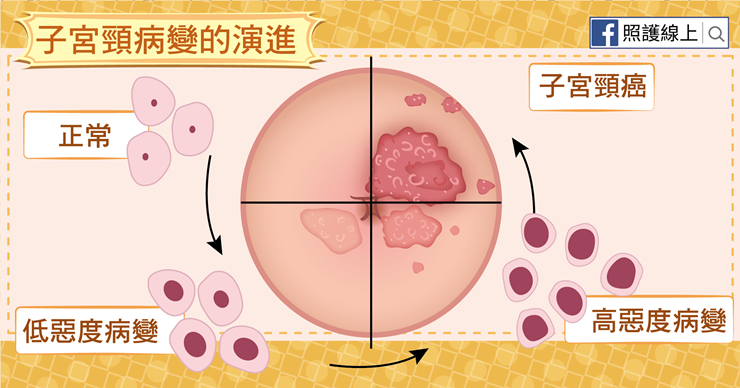

細胞通常並不是說變就變,馬上就成了惡性,就像好人不是立馬轉成大惡人,而是先從小混混當起。因此細胞會先有「癌前病變」,逐步變性,常常是經過五年到十年的時間之後,才會練成大壞蛋,變成子宮頸癌。

因此這就是做子宮頸抹片檢查很重要的原因啦,這幾乎是史上最強預防癌症的篩檢檢查。如果有規律接受子宮頸抹片檢查,一看到癌前病變就治療,等於看到小混混就先處理掉,之後就不會看到大壞蛋,幾乎可以預防所有的子宮頸癌。

談到子宮頸癌,一定要說到人類乳突病毒感染,這是子宮頸癌最重要的的危險因子。人類乳突病毒超過了一百種,有些容易導致生殖器或肛門長肉疣,俗稱「菜花」,算是低危險型,因為此類病毒比較少會導致癌症。高危險型則有十多種,就很容易導致癌症,感染之後不僅女性容易因此得到陰道癌、子宮頸癌;男性罹患陰莖癌的機會也變大;不分男女,還都可能罹患到肛門癌。這些都與人類乳突病毒有關。

不過,人類乳突病毒感染不是子宮頸癌的唯一危險因子,還有另外一些要注意的事項,像是有抽菸習慣、免疫力較弱、披衣菌感染、體重過重、長期使用避孕藥或避孕器,小於十七歲生第一胎,以及多次懷孕生產,這些因素亦會讓人罹患子宮頸癌的機會增加。

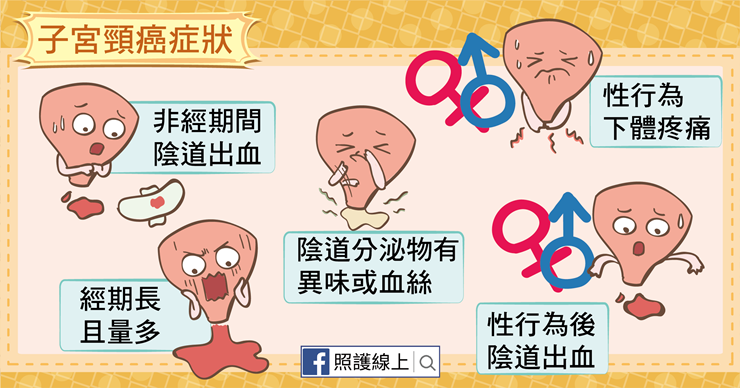

不管是罹患子宮頸癌,或是罹患子宮頸癌前病變,通常不會造成太多症狀,除非子宮頸癌已經擴散到其他地方,症狀最常見的有:

● 異常的陰道出血:患者會在並「非經期」之間,卻看見了褲底有血漬或紅點點;經期一來就是超過七天甚至幾個星期,流的血變多;在性行為之後看到陰道出血。以上狀況都算是異常陰道出血。

● 陰道有異常分泌物:分泌物可能會夾雜異味或血絲,且量愈來愈多

● 性行為時感到下體疼痛

雖然還有一些其他原因會引起以上症狀,所以不是說有這些症狀一定代表著子宮頸癌,但提醒大家,若看到陰道異常出血、分泌物等狀況,不要坐等它自己消失,而要就診請醫師評估是否健康出了問題。

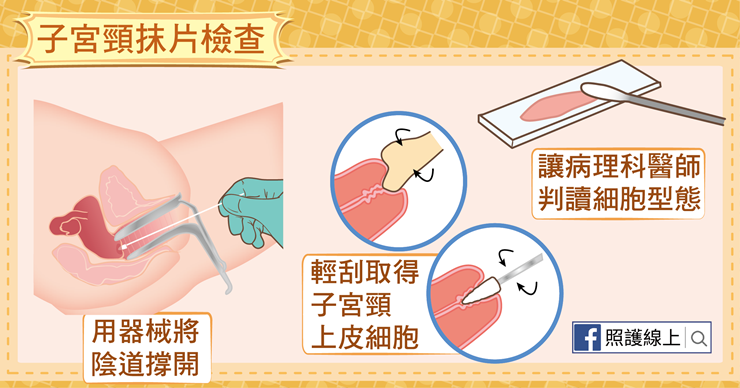

醫生會做怎樣的評估呢?除了內診、陰道超音波之外,最常做的檢查是子宮頸抹片檢查,過程只需要短短數分鐘,醫師請患者坐上診療椅後,會用器械將陰道撐開,並用小棒條輕刮,獲取得子宮頸上皮細胞後,讓病理科醫師判讀。目前國民健康署目前補助三十歲以上的婦女每年一次子宮頸抹片檢查,希望大家至少每三年檢查一次,各位女性朋友請不要忘記。

為什麼我們一直強調子宮頸抹片檢查的重要性呢?因為前面已經說過,子宮頸抹片檢查時若有發現細胞有異常狀況,醫師就會視子宮頸抹片的結果等級,建議患者三個月後重做抹片,或直接做陰道鏡與病理切片檢查。

若抹片檢查結果顯示「子宮頸細胞不典型增生」,可能會被判定為子宮頸表皮內瘤樣病變(cervical intraepithelial neoplasia),可被分成三級,第一級是輕度病變,第二級為中度,第三級就屬於子宮頸癌前高惡度病變,也可說是子宮頸原位癌。醫師會積極處理。評估患者狀況後,醫師可能會選擇冷凍治療、雷射療法、錐狀切除或環狀切除等方式清除癌前病變的細胞,並盡量保留子宮。

在推行定期抹片檢查之後,現在被診斷為子宮頸癌前病變的人,比被診斷為侵襲性子宮頸癌的人多很多。到了民國103年的統計資料顯示,被診斷為「子宮頸原位癌」的人數比「子宮頸癌」的人還要多,罹患子宮頸原位癌的話,用單純的手術就能解決,通常不需治療子宮頸癌後續的化療放療。多數只要接受手術並接受追蹤即可。

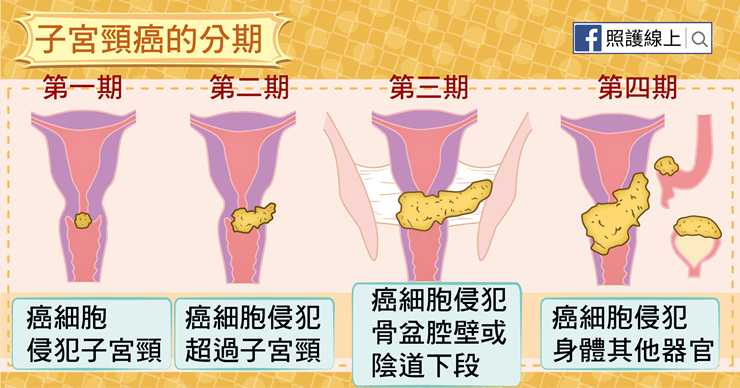

我們還是要來談談進入到子宮頸癌之後的癌症分期:

★ 子宮頸癌第一期:癌細胞侵犯子宮頸,還沒超出子宮的範圍,沒有影響附近的淋巴結。

★ 子宮頸癌第二期:癌細胞侵犯範圍超過子宮與子宮頸,但還未侵犯骨盆腔壁或陰道下段,沒有影響附近的淋巴結。

★ 子宮頸癌第三期:癌細胞侵犯骨盆腔壁或陰道下段,也可能阻塞了輸尿管,或影響附近的淋巴結。

★ 子宮頸癌第四期:癌細胞已經侵犯到身體其他的器官。

根據美國癌症醫學會的數據顯示,得到子宮頸原位癌的患者,在治療後五年存活率為93%;得到子宮頸癌第一期的患者,在治療後五年存活率為80%以上;得到子宮頸癌第二期的患者,在治療後五年存活率為六成上下;得到子宮頸癌第三期的患者,在治療後五年存活率為三成左右;若是子宮頸癌第四期的患者,五年存活率約為15%。這些數據無法反映每位患者的個人狀況,但相信大家都能夠從中看出,定期檢查,早期診斷,治療的效果與存活期間都會較好!

若確定為子宮頸癌之後,治療主要以子宮切除手術為主。這手術可以是經腹部、或經陰道切除子宮,可以是腹腔鏡手術、機器人手術、或者直接開腹,患者可與醫師就手術方式多做討論。當然是否能進行手術,還是會考慮患者的年齡與其他健康問題、子宮頸癌分期分級、和患者接受程度來做治療計畫。

放射治療是用高能量的放射線殺死癌細胞,在子宮頸癌的治療運用上也很重要。有時在手術治療前要先做放射治療,有些時候則是會同時放射治療加上化療,也可能用在處理復發的子宮頸癌。放射治療的方式還分成近接治療或體外照射,醫師會再與患者做詳細解釋。

至於我們要如何預防子宮頸癌呢?請記得下面幾點:

○ 安全性行為很重要,減少感染人類乳突病毒的機會!像是避免多重性伴侶,以及全程使用保險套,都可以減少人類乳突病毒的感染。

○ 施打子宮頸癌疫苗:主要是避免人類乳突病毒的感染。關於子宮頸癌疫苗的詳情,請看「子宮頸癌疫苗安全嗎?醫師來分析」這篇文章,您會有更多認識!

○ 定期子宮頸抹片檢查的重要性相信我在這裡就不用再多做說明了!如果您今年還沒檢查的話,請記得到婦產科診所就診做子宮頸抹片喔!

○ 不要抽菸,抽菸有百百種不好,鐵定增加自己罹癌機率,請看「史上最強殺手 – 香菸」!