前幾天在醫院坐電梯,恰好聽到一對剛做完健檢的夫妻在對話。

妻:「醫師說我糞便潛血陽性,要去胃腸科排大腸鏡,覺得好煩喔!」

夫:「我看應該還好,以前聽說吃紅肉或維他命都有影響糞便潛血結果,不一定真有問題吧。」

妻:「原來是這樣,那再看看好了,應該沒那麼衰吧。」

回想起來,在門診也都有些患者提出類似的疑惑。為了建立正確觀念,讓民眾能即時接受下一步診療,今天就和大家談談糞便潛血檢查。

究竟飲食會不會影響糞便潛血結果呢?讓我們破除這個不合時宜的迷思。

糞便潛血檢驗的前世今生

糞便潛血,顧名思義就是找出在糞便裡,肉眼看不見的微量血液。早期的檢驗方式是利用氧化還原法,比方歐美各國曾經使用的 guaiac(癒瘡木)試劑,當把雙氧水滴在上面時,如果有血紅素存在,就會快速變成藍色。

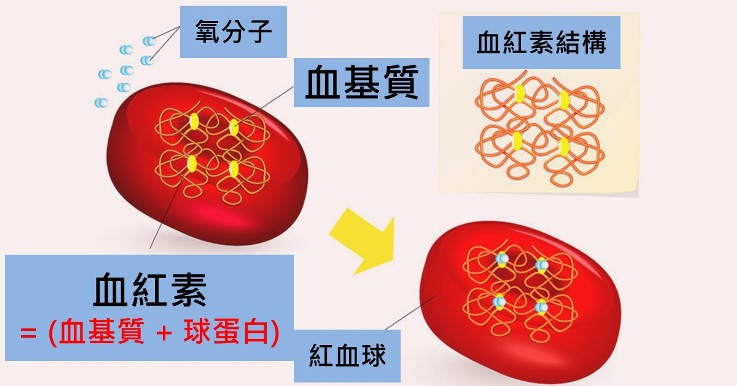

血紅素本身含有血基質(下圖黃色部分)與球蛋白,讓 guaiac 快速反應的秘密則是在於血基質(heme),它本身屬於一種催化劑(過氧化酶)。簡單來說,血基質就像是媒人,足以讓初次見面興趣缺缺的雙氧水和 guaiac 天雷勾動地火,快速產生變色反應。

重點來了,某些食物像是紅肉(牛、豬肉)、鐵劑或是某些蔬菜本身含有血基質的類似物、或是過氧化酶;理論上會影響 guaiac 測試的結果,造成假陽性;而像維他命 C 本身屬於抗氧化劑,反而可能會讓該變色的沒有變色,造成假陰性。因此在過去接受糞便檢查前會建議限制飲食;那麼如果真的不小心吃到這些東西,糞便檢查結果就能不算數嗎?當然不可以!

實務上,糞便潛血的結果並不受食物影響,有幾個層面的依據。其中最重要的,台灣國健署從 2004 年起提供的糞便篩檢,已經採用的是更先進的免疫法(FIT);另外即使是看似容易被干擾的 guaiac,在國外的幾個大型研究中,它的地位仍然難以動搖;也有高可信度的綜合分析顯示,糞便篩檢的飲食限制可能是不必要的,甚至還會影響民眾的檢查意願,得不償失。

免疫法糞便篩檢不會受飲食干擾!

目前國健署提供給 50-74 歲的成年人所用的糞便篩檢,是比前面提到的 guaiac 更為先進的免疫法,偵測的對象是血紅素裡的另一個成分(球蛋白)。

這個方法至少有兩大優點:

第一是對大腸病灶更準確,胃或食道少量出血的蛋白無法被測出,所以胃潰瘍或胃炎干擾造成假警報的狀況大幅減少;

第二是食物中的蛋白在進入大腸前也早被消化,沒有氧化法會受到食物干擾這個令人詬病的問題。

出乎許多人意料,台灣在糞便潛血用的方式甚至比美國還先進,美國現在使用的還是改良式的 guaiac 氧化法。但就算是早期「感覺不太準」的氧化法,在真實世界的研究裡,對大腸癌的早期偵測還是居功厥偉。在腸胃科的教科書都會提到,guaiac 篩檢是現在五花八門的大腸檢查中唯二被證明會減少大腸癌死亡率的方法之一。

真實世界研究裡面的病人如同你我,可不像實驗室裡一個口令一個動作,多的是有人亂吃東西、不想吃藥、忘記回診卻又不願承認,能夠通過這種考驗的 guaiac 絕對不簡單。美國通過普及糞便和大腸鏡篩檢,成功減少了大腸癌的發生和死亡率;我們應該更有信心並且繼續努力。

還有一件很多人不知道的事,在早年歐美還沒有免疫法,只有初代 guaiac 的時候。糞便潛血是要連續做三次的:只要其中一套陽性,就屬於高風險群,要請你乖乖去做大腸鏡。這個觀念雖重要,但即便是醫護人員很多也不見得明瞭。只看到氧化法理論上的瑕疵,而掉以輕心,現在看來都是很危險的。(糞便潛血檢查陽性,重做一次行不行?)

正確看待糞便潛血檢查

糞便潛血檢查並不是完美的(就連大腸鏡也不是),它並無法抓出全部的大腸癌,對於小型的息肉更是困難;同時也有一定程度的偽陽性(假警報);但是它不僅永有悠久的歷史與彪炳的戰功,而且便宜、毫無風險和痛苦。這種便宜又大碗,C/P 值超高的工具是貨真價實的無名英雄。

在台灣糞便潛血陽性的民眾,約有一半會有腺瘤性的息肉,另外 20-25 位會有一個大腸癌;針對這些人做進一步仔細檢查,比說服人人都來定期做大腸鏡,來得更加容易且實際許多。一旦發現陽性,近期的研究與指引都建議應該在三個月內接受大腸鏡,可以的話越快越好。