你可能聽過這樣的事件:年輕男性車禍,小腿以下粉碎性骨折,之後因為「急性腔室症候群」而需要截肢。你可能也曾聽說韓國藝人文根英(文瑾瑩)因手臂劇烈疼痛而被診斷為「急性腔室症候群」,經歷四次手術才保住手臂。今天就讓我們來看看什麼是「急性腔室症候群」。

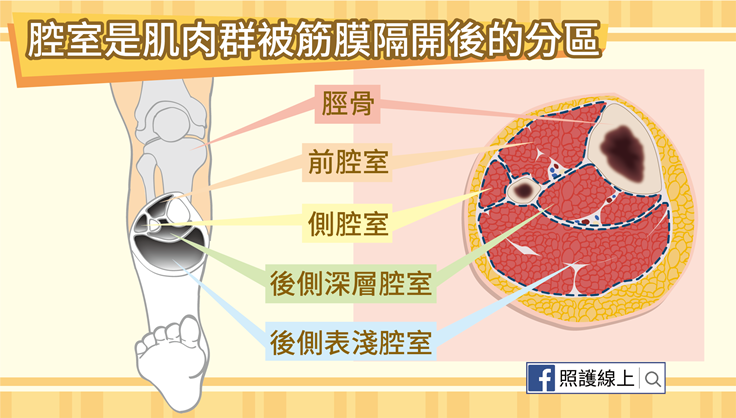

首先要先談什麼是「腔室」,我們體內有不同肌肉群,裡面有肌肉、血管、神經,不同的肌肉群之間會被筋膜區分出來。肌肉是被強韌的筋膜包覆於內,如此一來,我們的肌肉就不會亂跑、亂移動位置,但由於筋膜並不具有什麼延展性,因此我們肌肉等於存活在一個「有限空間」裡面。

舉例來說,我們小腿部分(從膝蓋到腳踝)有四個腔室,分別是前腔室、側腔室、後側表淺腔室、後側深層腔室。

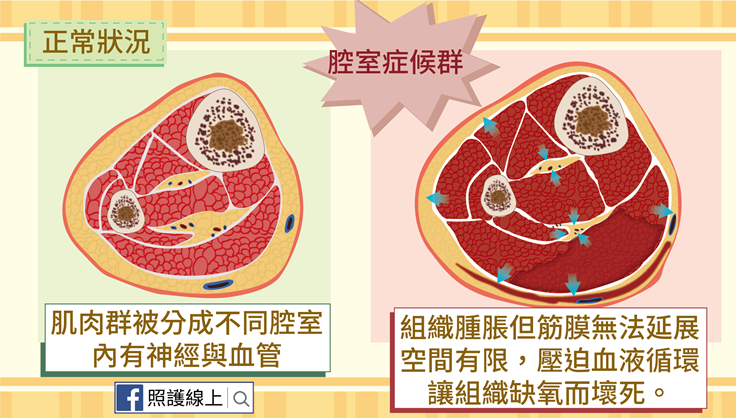

所以,腔室症候群代表的是什麼意思?原來是腔室裡肌肉組織流血了,或是組織受傷後變得腫脹,但由於筋膜無法延展,空間還是有限,這時肌肉群會處在壓力過大的腔室內,進而壓迫到血液循環,影響組織的健康。當當壓力達到危險值,血液循環太差,氧氣及養分無法抵達肌肉細胞,供應肌肉細胞所需,肌肉細胞逐步壞死。

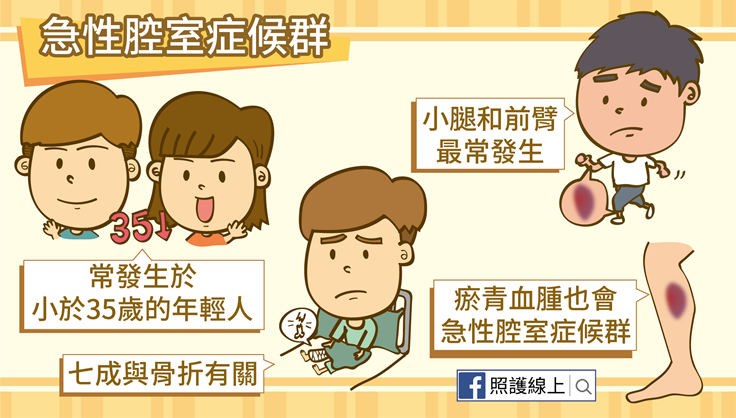

因此,腔室症候群可以在外傷之後急性發生,也可能是在運動員身上慢性出現。如果是緊急發生的,卻沒有及時發現及時處理,就會造成永久性的肌肉損壞;若為慢性腔室症候群,就比較沒有即刻危險。這問題最常見於小於三十五歲的年輕人。

說到這裡,大家可能猜到,七成以上的急性腔室症候群都與骨折發生有關,尤其是粉碎性骨折時更容易出現。那什麼時候會骨折呢?車禍、高處墜落都是可能原因。據統計,急性腔室症候群最容易出現在小腿的前腔室,起因於小腿脛骨骨折,其他的長骨斷掉,像前臂橈骨骨折,大腿股骨骨折也都可能造成急性腔室症候群。

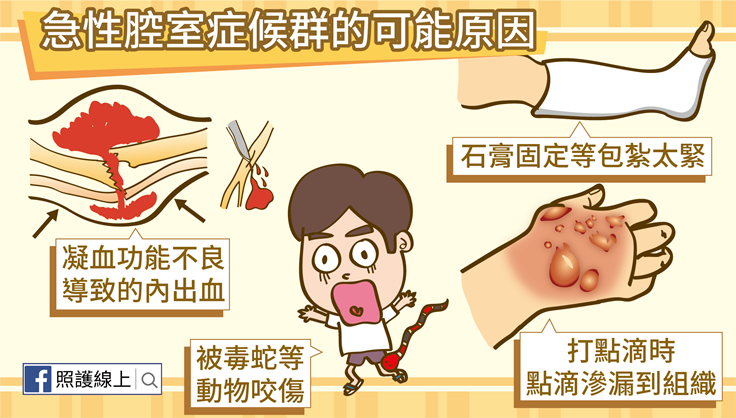

另外可能會造成急性腔室症候群的原因:

● 沒有骨折,但瘀青及血腫非常嚴重

● 缺血 – 再灌流:有些人平時血管狀況不佳,裡面藏有血栓血塊,若久未活動後再活動,血管可能突然被血塊血栓阻塞而缺血數小時,送到醫院後醫師可能會重新建立人工血管,或是從靜脈打入抗凝血劑,幫助打通血管。然而當組織重新獲得氧氣養分,這時已經壞死的部分細胞會釋放出鉀離子及其他毒素進入血液循環,讓患者有了「缺血–再灌流」的組織受傷。

● 石膏固定等包紮太緊

● 凝血功能不良導致的內出血

● 被毒蛇等動物咬傷

● 打點滴時點滴滲漏到組織

● 注射毒品

● 酒精過量、使用毒品、或癱瘓等問題導致肢體被壓迫太久

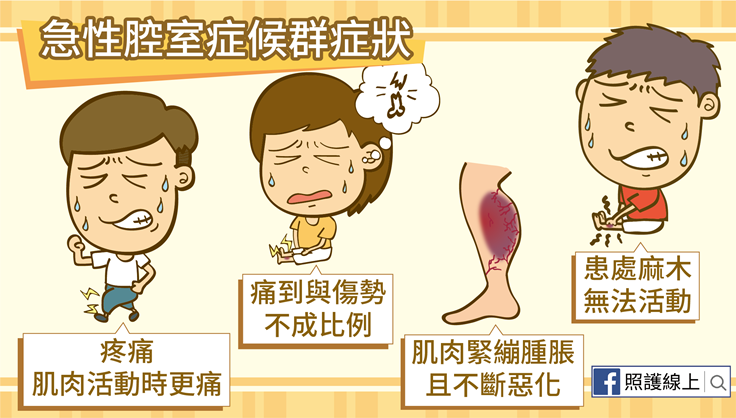

急性腔室症候群的症狀:

最常見的症狀是疼痛,尤其當肌肉活動時更痛。患者會發現受傷的肢體愈來愈痛,很可能痛到讓人覺得與傷勢不成比例。肌肉摸起來和看起來很緊繃、腫脹,於數小時內腫脹緊繃還會不斷惡化,最後患者會發現患處感覺麻木、無法活動,因為肌肉與神經都壞死了

若懷疑患者有急性腔室症候群,醫師可以拿儀器測量腔室內的壓力,一般正常組織的腔室內壓力在0到8毫米汞柱。而這個疾病最重要的就是及早發覺,及早治療。太晚察覺問題的話,將會對組織帶來嚴重的後遺症。

筋膜切開手術是公認最能阻止病情惡化的方式。大家一定會想:「不開刀難道不能治好嗎?」

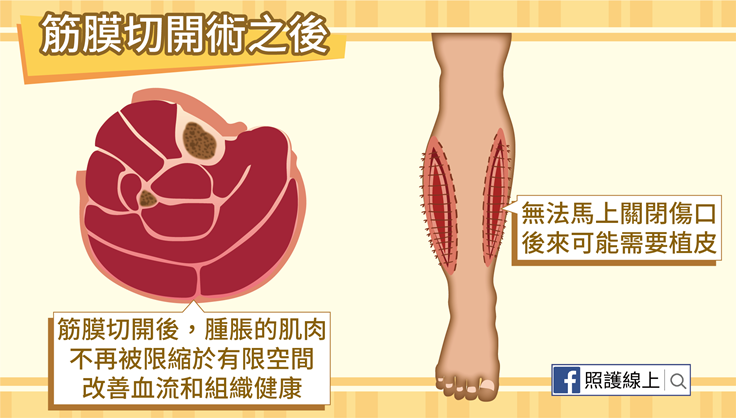

目前確實沒有有效的保守治療方式能處理急性腔室症候群,畢竟我們最先就提到過,會發生腔室症候群的原因來自於外圍筋膜帶來的範圍限制,讓腫脹受傷的肌肉被限縮在小空間內,壓迫裡面的血管、組織、神經,這時若能切開筋膜,給膨脹的肌肉更寬廣的空間,才有機會阻止狀況惡化。若以最常見的小腿急性腔室症候群來看,醫師會在外側傷口繼續切開側腔室和前腔室的筋膜,在內側傷口切開後側表淺腔室和後側深層腔室的筋膜。

筋膜切開後,腫脹的肌肉不再被限縮於有限空間,改善血流和組織健康,減少後續細胞壞死的機會。筋膜切開手術之後,可能因為組織過於腫脹,無法馬上關起皮膚傷口,可能需要第二次、第三次手術,有時還需要植皮。

提醒大家還是要注意交通安全,否則受傷後可能會帶來許多麻煩的併發症喔!