小時候很愛翻家裡一本厚厚的家庭醫學百科,聽到的人可能會覺得很傻眼,為什麼小孩子會讀這種書,難不成從小就立志當醫生嗎?其實我當時是把這本書當作恐怖故事來看的。

看過「恐怖的家庭醫學」節目就能體會,一板一眼的日式行文風格,加上許多黑白色的插圖跟「此病原因不明 …」的註解,每種病看起來似乎都難治又可怕,所以我其實根本不知道那些病是什麼,只是看著長長的病名,就像在網路上面看著連續撥放的懸疑劇。

書裡大半的內容我從沒記起來過,但對於「胃息肉」這個章節還有些印象:有張用 X光攝影的圖片,下面備註說這就是胃息肉,然後照例補上些可怕的敘述,沒想到二十幾年後的我變成天天和胃息肉打交道的醫師,如今也沒人再用 X光去看胃息肉了;所以今天想跟大家聊聊:胃息肉哪裡來?又該怎麼辦?

最常見的胃息肉:胃底腺息肉

曾經有人統計過,台灣人有胃息肉的比例高達十分之一,可見這是一個很普遍的狀況;很多人擔心的問題是:這些息肉會不會和大腸的息肉(腺瘤)一樣,隨著時間長大並產生癌化?

答案是,胃息肉大多數是良性且不會產生變化的類型。所以並不是每一顆胃息肉都需要終身定期追蹤。

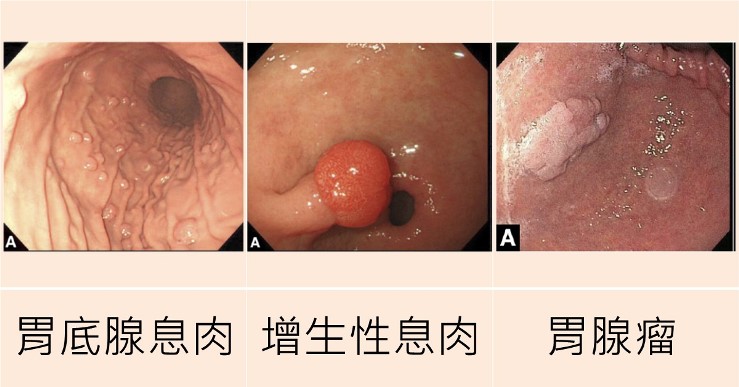

胃裡面最常見的息肉是胃底腺息肉(fundic gland polyp),它是胃本身的構造良性增生而形成,幾乎可以說是人畜無害。有趣的是,這種息肉通常也長在沒有感染幽門桿菌,也就是比較健康的胃裡。

在歐美國家,長期(5年以上)服用質子幫浦抑制劑(PPI)的患者也容易長出這種息肉。在台灣因為健保通常不會長期給付 PPI這類藥物,類似患者比較少,但只要停用或改藥以後這些息肉通常就會自己消掉。

大部分的胃底腺息肉在內視鏡下長得跟正常的胃黏膜很像,可以說沒有特色就是它最大的特色,很容易認出來。既然它非常良性,一般也不用針對它追蹤或處理,只有在幾個例外情況,比方說息肉太多(超過 20顆)、息肉太大(超過1公分)、某些遺傳性息肉症或是外觀、息肉位置(胃竇部)不尋常的時候,才需要拿掉或追蹤。

|

| 資料來源:Management of gastric polyps: an endoscopy-based approach. Shaib et al, CGH 2013;11:1374–1384 |

和大腸同名不同「性」的增生性息肉

胃裡面第二常見的息肉叫做「增生性息肉(hyperplastic polyp)」,它除了有鮮明的紅色外觀,好發的位置(胃竇部)也和胃底腺息肉不同;但更重要的差別是:胃的增生性息肉通常跟幽門桿菌感染有關,而且當它超過一公分,就會有潛在癌化的風險。

在大腸裡,增生性息肉是完全良性的;不過在胃裡與它同名的好朋友就沒這麼可愛了。如果是胃的增生性息肉,除了要檢驗幽門桿菌,驗出陽性要接受殺菌以外,還需要考慮追蹤跟內視鏡息肉切除。(大腸息肉切除,您該知道的事)

這麼積極的處理除了避免未來胃癌的發生,另一個理由是預防或治療增生性息肉產生的症狀。通常胃的息肉都不會有症狀,但是增生性息肉如果長得過大,本身也容易造成出血甚至阻塞的情況。

正確診斷,再決定如何追蹤

胃裡面還有其他較少見的息肉比如同樣會進展成胃癌的腺瘤(adenoma)、良性的發炎性息肉等等,或有些外型類似息肉,但實際是從較深的黏膜下層長出的病灶(稱為表皮下病灶或黏膜下病灶,subepithelial lesion);而表皮下病灶同樣也有良性或惡性之分。

有時從常規內視鏡不容易分辨,我們可以利用切換光學模式、染色甚至內視鏡超音波等種種工具做進一步確認;必要的時候也可以直接切除病灶請病理醫師判讀。確實在少數難以確定的狀況,需要密切追蹤,但是仔細的診斷加上對病灶的知識,能夠省去沒有必要的定期檢查,更能夠給予必須的治療與以改善未來的預後。

結論是,胃息肉屬於十分常見的狀況,但有相當一部分可以不用處理,更不是每個患者都要持續定期追蹤。既然知道這一點,如果您在做胃鏡的時候發現有息肉,先不必太過擔心,可以和您的醫師討論息肉的診斷與後續的處理;如果有幽門桿菌,記得接受除菌以降低未來慢性發炎跟胃癌的機會。(可能沒有症狀、與飲食相關的胃癌 – 懶人包)