汞,又稱水銀,主要是來自於化工產業所排放的廢水,這些廢水經過河川、匯流到大海裡,接觸到大海裡頭的生物,然而大海這麼大,廢水排放進大海之後,汞的濃度應該很低才對啊,怎麼會造成問題呢?要回答這個疑問,就要先了解食物鏈。

食物鏈底層的浮游生物或者植物,他們接觸到的汞濃度很低,然而,小型魚每天吃這些浮游生物或者植物為生,又加上汞在生物體內代謝非常慢,非常難排出,小型魚體內的汞濃度就增加了,大型魚吃很多很多小魚,汞的濃度就累積的更高了,累積最多的,就是食物鏈頂端的這些生物(人類要小心,因為我們甚麼都吃,位在食物鏈最頂端)。

哪些是海洋中食物鏈頂端的生物呢?鯊魚(shark)、鯨魚、海豚、旗魚、鮪魚(tuna)。這些生物的體內所累積的汞,可說是名列前茅。

汞吃多了會怎樣?

汞在自然環境中有很多種型態,其中危害最大的是甲基汞,它主要是影響神經系統,尤其是還在發育中的腦部,若懷孕的婦女接觸到過量的甲基汞,寶寶可能會發展遲緩、視力聽力受到影響、甚至導致腦性麻痺等等。若是一般人接觸到大量的甲基汞,日本在1950年左右就發生過一次大規模的中毒案例,稱為水俁(念ㄩ∨)病,當時水俁市這個地方的居民,陸續出現步態不穩、全身痙攣、甚至死亡,當時是因為當地的一家工廠長期排放含汞廢水,才導致這種情況,之後的幾次大規模事件,也都是當地工廠排放含汞廢水的問題所導致。

那這樣說,就是要好好監督工廠排放的廢水囉?我們有沒有在做管控呢?

有的,台灣的工業廢水排放標準,裡面有規範甲基汞濃度(<0.0000002 mg/L),以及總汞濃度(<0.005 mg/L),這個部份是屬於環保署的管區,麻煩政府官員多多稽查。

可是我們還是不放心,又不知道哪一家工廠會無良黑心忽然排放過多廢水,我們該怎麼保護自己啊?

讓我們看看美國FDA的建議

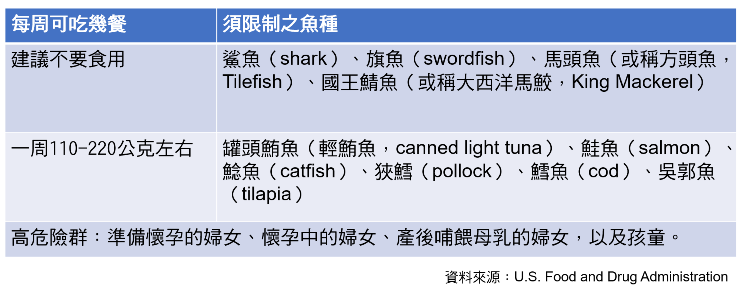

簡單的說,第一行的那四種魚不要碰,而想要吃安全一點的魚,就是選擇第二行的那幾種。你可能會問一周110-220公克要怎麼算,大致上就是一週可以選兩餐吃,一餐的量(美國人的量)大概就是110公克。

由於汞對於發育中的腦部,傷害最明顯,因此這些建議的對象是表中所列的高危險群。

其他FDA網站中還有提到的建議是:懷孕婦女或孩童不應該吃生的魚,因為這個族群的免疫力較差,所以不只是魚,應該所有的食物都應該好好煮熟吃!

另外強調一點,有時候看到報導「要避免食用深海魚」,這個說法不盡正確,因為深海魚不一定是大型魚,他們也可能只是食物鏈底層的生物而已,汞的累積並不多,所以我們應該是減少攝取大型海水魚,更精確的說,減少攝取食物鏈頂層的海洋生物喔!