據衛生福利部健康保險署統計,我國洗腎人口已超過9.2萬,被冠上「洗腎王國」的稱號,民眾普遍認為洗腎的元兇為飲食習慣或糖尿病,但不知約有2-3%的洗腎病患〔1〕,是因遺傳疾病—自體顯性多囊性腎臟病(簡稱「多囊腎」或「PKD」、俗稱「泡泡腎」)所致。

天主教輔仁大學附設醫院腎臟科暨社團法人中華民國多囊腎腎友協會理事長 高芷華醫師表示,多囊腎是一種遺傳性疾病,有五成機率遺傳給下一代,發病率幾乎高達百分百。發病後,腎臟異常增生大量囊腫(俗稱「水泡」)。這些囊腫會隨著疾病進展慢慢變大,造成腎功能快速下降而洗腎,台灣臨床研究發現有PKD1突變基因的台灣多囊腎病友約52歲(中位數)就邁入洗腎病程〔2〕,相較於一般慢性腎臟病患者平均67.3歲才洗腎〔3〕,足足提早15年!

高芷華醫師指出,過往多囊腎治療可說是「無藥可治」,患者僅能透過飲食控制及多喝水等方式,延緩病程進展。青壯年患者確診後,不僅擔心十幾年內就要洗腎,工作及生活品質還受到劇烈衝擊;高遺傳機率的特性也往往讓結婚生子計畫延宕甚至取消,衝擊患者的自我實踐與人生規劃,更有高達六成的患者陷入憂鬱〔4〕。

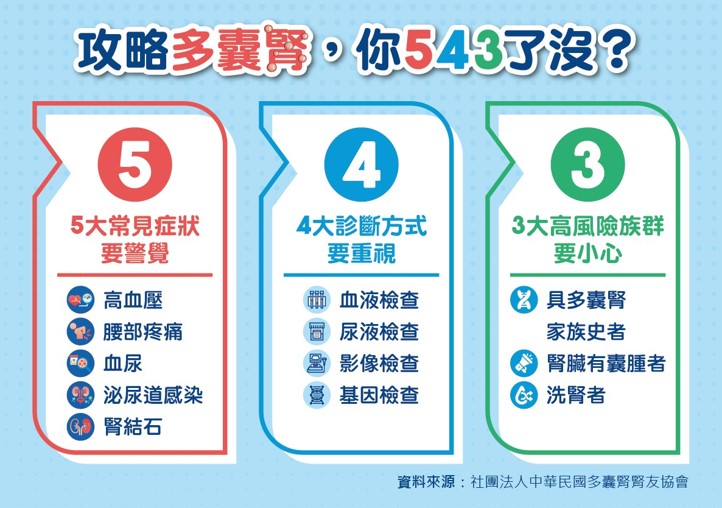

所幸,今日已有可直接延緩病程惡化的多囊腎口服藥物問世,幫助患者扭轉年輕就洗腎的命運!為了幫助患者及早揪出多囊腎,掌握黃金控制期,中華民國多囊腎腎友協會特別在9月4日世界多囊腎關注日前,宣導「攻略多囊腎,你543了沒?」口訣!

提醒民眾出現『高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石』這五大常見症狀,盡速就醫進行『影像、血液、尿液、基因』上述四種診斷檢查,特別是『具家族史、腎臟有囊腫、洗腎者』這三大高風險族群,更要提高警覺。高芷華醫師也提醒,若未即時控制多囊腎病程,腎絲球過濾率低於59 mL/min/1.73m〔2〕的患者,其感染新冠肺炎的風險、重症和死亡風險都會增加〔5〕。

高芷華醫師說,多囊腎口服藥物讓患者看見疾病控制的希望,整體而言,治療積極度大幅提升,高風險族群也越來越積極篩檢。然而,目前健保給付規範較為嚴格,患者若想及早進入療程往往需要自費,經濟負擔大,期盼政府放寬給付規範,讓患者及時獲得更適切的治療。

腎臟也會起水泡!不治囊腫每年增大超過5%,嚴重恐大如橄欖球,多囊腎患者52歲就洗腎!

高芷華理事長說明,多囊腎是一種慢性腎臟病,正式名稱為「自體顯性多囊性腎臟病」,亦有人稱為「泡泡腎」。與遺傳有高度關係,約九成罹病原因為遺傳所致,男女遺傳機率相同,只要父母中有一人患病,自己就有五成機率罹病,且未來一定會發病。進入病程,患者腎臟會長出充滿體液但沒有任何功能的囊腫(俗稱水泡),遍布腎臟的囊腫會以平均每年超過5%的速度變多、變大,可能膨脹為正常腎臟的20倍,猶如橄欖球大。沒有及時治療,這些囊腫會逐漸取代正常腎臟組織,一旦腎功能低於5 mL/min/1.73m〔2〕,就必須開始洗腎或腎臟移植,臨床研究發現,有PKD1突變基因的多囊腎病友約52歲(中位數)就進入透析治療階段,此時為人生中壯期,生活、工作、婚姻與情緒各方面都著實影響重大!

嚇人!逾5成多囊腎患者不到30歲就有高血壓 醫籲:掌握「攻略多囊腎,你543了沒?」口訣!

國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科黃道揚醫師進一步說明,多囊腎發病初期幾乎沒有症狀,但腎臟囊腫進入快速生長期後,會出現『高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石』,這五大常見症狀。一旦腎臟受損,血壓調節功能就會降低,超過五成患者不到30歲就出現高血壓,若未即時控制,更有5%至10%的機率發生腦出血。一旦巨大如橄欖球的腎臟壓迫到腹腔器官,將會導致長期腰部疼痛;若擠壓到胃還會造成食慾下降,甚至會因營養不良引發肌少症。若囊腫破掉,會導致血尿、泌尿道感染;囊腫還會阻礙尿液排除,導致尿液停留時間變長,平均每4人就有1人發生腎結石。黃道揚醫師強調,多囊腎不只衝擊腎功能,還會引起全身併發症,甚至導致腦中風及死亡!

黃道揚醫師表示,若出現上述五大症狀,應盡快就醫,進行『影像、血液、尿液、基因』四種診斷檢查。透過影像確認腎臟囊腫增長情況,判斷未來疾病惡化速度;藉由血液、尿液評估腎臟功能;若腎臟惡化快速者,更可透過基因檢查掌握致病基因型,調整後續療程規劃,甚至可透過基因及人工生殖技術,減少患者未來子女發病機率或疾病惡化風險。黃醫師也建議,綜合多囊腎的流行病學特性,『具有家族史、腎臟有囊腫者或是因不明原因腎衰竭而洗腎者』屬於高風險族群,建議一定要至腎臟科進行相關檢查。

過往患者不敢結婚生子,高達六成陷入憂鬱! 突破性口服藥物帶來治療希望,終可控制疾病惡化

臺中榮民總醫院內科部腎臟科陳呈旭主任表示,過往多囊腎無藥控制,發病初期僅能透過多喝水,減少抗利尿激素分泌,降低腎臟囊腫生長速度;並且透過少鹽、少蛋白的飲食,降低腎臟代謝負擔。患者難以擺脫年輕就洗腎、腎臟移植的命運,洗腎衍伸的時間成本或移植手術後的排斥反應,嚴重衝擊患者生活品質;患者也因為治療瓶頸,對於罹病的事實更難接受。

陳呈旭主任進一步說明疾病對患者的衝擊,部分患者擔心將疾病基因遺傳給下一代,中斷結婚或生子計畫。也因為患者不到退休年齡就需要洗腎,每週3次的血液透析治療,對於仍需上班的壯年患者而言,常常造成請假上的困擾,甚至影響工作表現。陳主任直指,多囊腎不僅影響生理健康,對於患者的心理及人生規劃也帶來劇烈衝擊,更有高達六成的患者陷入憂鬱〔4〕。

陳呈旭主任指出,今日已有多囊腎口服藥物問世,此款突破性的藥物可以直接抑制腎臟囊腫增長,有望守住患者腎功能,延後洗腎時機點,改善全身併發症。患者也因為看見治療希望,醫囑配合度大幅提升,對於身體與心理健康都帶來正面改善。陳呈旭主任補充說明,許多患者服藥期間會有頻尿的困擾,但普遍在二至三週後就會習慣。若想要更積極的改善,建議早點起床服藥,延長最後一次服藥與睡眠的間隔,就能有效解決夜間頻尿問題。

陪伴患者攻略多囊腎,中華民國多囊腎腎友協會提供患者全方面的治療及照護資源

高芷華醫師提醒,感染新冠肺炎後,人體可能會發生細胞激素風暴,導致全身器官受到傷害。然而,多囊腎患者疾病恐影響腎功能不佳,若不幸感染新型冠狀病毒,容易因腎功能驟降而引起重症與死亡。提醒患者,疫情期間務必主動施打疫苗,平時更應穩定服藥積極回診、多喝水、選擇低鹽飲食降低血壓及腎臟負擔、控制血壓血糖血脂、運動避免拉扯及撞擊腰部。藉由良好的藥物及日常照護,延緩多囊腎病程。

高芷華醫師鼓勵已確診多囊腎的患者,可踴躍加入中華民國多囊腎腎友協會。高芷華醫師在創辦協會前,得謝豐舟教授的鼓勵,便積極投身於我國多囊腎治療,不僅藉由自身影響力在服務院區內開設多囊腎門診,更是致力於相關研究,並且舉辦國際研討會,交流國內外經驗。協會內亦有豐富醫護資源,醫師可以提供患者治療以及日常照護的建議,營養師可針對患者的正確的方式迎擊多囊腎,透過患者間的抗病經驗交流,也可以緩解剛確診患者的焦慮及憂鬱。高醫師也呼籲,目前多囊腎口服藥物的健保給付較為嚴格,期盼政府能看見患者的真實需求,放寬給付標準,嘉惠更多患者。

1. 台灣多囊性腎臟病的流行病學 (台灣醫學 Formosan J Med 2017;21:427-33)

2. Novel PKD1 and PKD2 mutations in Taiwanese patients with autosomal dominant polycystic kidney disease https://www.nature.com/articles/jhg201391

3. 2020 台灣腎病年報《財團法人國家衛生研究院 & 台灣腎臟醫學會》 https://www.tsn.org.tw/UI/L/TWRD/ebook_2020%E5%B9%B4%E5%A0%B1.pdf

4. Anxiety, depression, and quality of life in patients with familial glomerulonephritis or autosomal dominant polycystic kidney disease https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21789424/

5. PKD Charity 《COVID-19 (Coronavirus) and polycystic kidney disease update》 https://www.pkdcharity.org.uk/news-events/blogs/429-covid-19-coronavirus-and-polycystic-kidney-disease