「肩膀好痛啊!」林先生抱怨:「醫師,我這肩膀痛了一星期了,會不會是上星期打羽毛球後留下的問題啊?」

成年人肩膀痛的時候,除了大家熟知的五十肩之外,另外一個務必需考量的問題是:「是不是夾擠症候群?」

夾擠症候群是哪裡夾?哪裡擠呢?

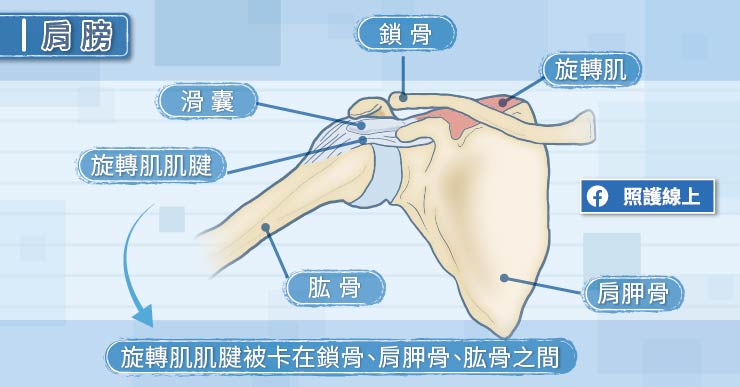

夾擠症候群發生的位置在肱骨、肩胛骨、和鎖骨之間。在身體其他地方,你大多會摸到肌肉,因為是很多條肌肉包著骨頭。

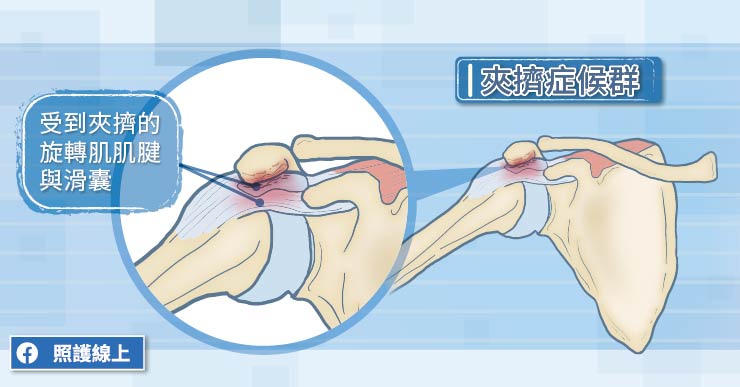

然而在肩膀這邊比較特殊,是個骨頭包著肌肉的地方,而被包在肱骨、肩胛骨、和鎖骨之間的是「旋轉肌」與「滑囊」。因此活動時如果滑囊、旋轉肌肌腱、與肩胛相摩擦發炎,又被限縮在一個小空間裡,就會造成夾擠的問題。

哪些人容易罹患夾擠症候群?

夾擠症候群是個在好動的成年人身上常常看到的問題,尤其當他們年歲逐漸增長後,組織退化老化或受傷,會讓狀況雪上加霜,狀況會更明顯,每當要舉起手的時候,就發現肩膀痛愈來愈嚴重。

平常的運動如果常常需要舉手過頭,等於需要反覆使用肩膀,也比較容易導致夾擠症候群,導致疼痛。如果有人說「泳者肩」這名詞,其實意思也是夾擠症候群呢!

由於只要肩膀附近使用過度就可能發生夾擠症候群,任何需要反覆需要把手抬高過肩的動作,像是游泳、打網球、打棒球、畫畫、打包、搬東西、蓋房子都會造成夾擠症候群。

萬一曾經有明確的肩膀受傷病史,例如肩膀處脫臼、或旋轉肌撕裂傷等的患者,更容易會有夾擠症候群。

夾擠症候群的症狀:

剛開始會發現難以抬起手臂至超過肩膀、超過頭的高度,而且睡覺時壓到會痛的那邊會更痛。

既然過度使用是一大原因,不難想見的是,夾擠症候群通常發生在慣用手。患者覺得肩膀無力,平時姿勢有點駝背感。隨著時間拉長肌力下降,或旋轉肌受傷更嚴重,可能完全無法舉起手。

夾擠症候群的治療:

若被診斷為夾擠症候群,多數患者經過保守治療就能獲得某種程度的改善。醫師會先安排些檢查,排除肩膀處有骨刺、關節炎等狀況,再安排適當的物理治療。當然患者可以先考慮讓受傷的那側肩膀休息,並配合適量的非類固醇消炎藥止痛。如果真的毫無改善,才會考慮用手術擴寬這個上臂、肩膀、鎖骨的交會點空間,減少摩擦,並修補旋轉肌的撕裂傷。

首先,請盡量注意自己的姿勢,不要垂頭喪氣的樣子。肩膀不要往下往內垂,這樣上臂、肩膀、鎖骨的交會點會愈夾擠。

盡量提醒自己要特意挺胸,感覺肩胛骨往後往外打開,背肌用力夾緊。剛開始如果覺得自己沒力沒力的,不能體會背肌夾緊的感覺,可以先稍微聳肩再把肩膀往後轉,肩胛骨往後推,定在這個位置停留幾秒,讓肩膀打開。

檢查一下,當你好好站直不駝背,手自然垂放時,大拇指會朝前。不過如果有點駝背,肩膀沒有打開,兩隻手臂垂放後大拇指會往內相對。

這是平時動作可以注意的。以下則是每小時你都能提醒自己練習一下的動作。

◆ 壓椅後退

一手按著椅背,手保持往下壓的力道,然後腳慢慢往後退,可以拉開肩膀這邊被夾擠的部分。

◆ 手臂交叉伸展

站直,手臂向前伸,由另一隻手拉過身體到對側,停留5到10秒鐘。

◆ 兩手後握

兩隻手在背後交握。

◆ 門邊伸展

站在門廊下,伸出受影響的手臂扶住門邊,把上半身轉離那邊,感受到受損邊的伸展,停留20秒。也可以兩側手臂同時扶著門邊,把上半身往前挺出。這個動作可以練習到胸部肌肉,不要習慣垂頭喪氣,而是要習慣把胸挺出來。

◆ 超人練習

趴著,額頭處墊一塊摺起來的毛巾,保持頸部直立不轉頭。然後兩手往側邊平伸,手掌向下,接著兩手往天花板方向舉起,感覺打開肩膀。