長照是目前刻不容緩的議題,隨著銀髮族人數上升,大家一定會遇到「褥瘡」這問題,英文稱為Bedsore、pressure ulcer、或decubitus ulcer,是因為持續壓力而傷害了皮膚和以下組織。

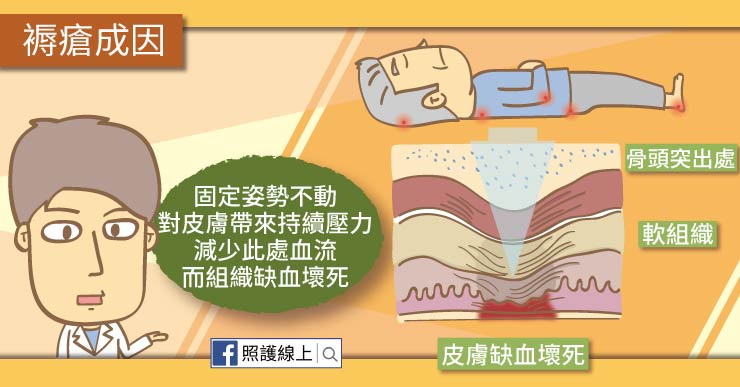

褥瘡成因通常患者是因為健康因素而活動力下降,像臥床、坐在輪椅上、或意識不清,而無法改變姿勢,這樣固定姿勢不動會對皮膚帶來了持續的壓力,最後這個持續壓力減少了此處的血流!

缺乏血流,組織就缺乏了氧氣和營養,所以細胞開始死亡,皮膚受傷、潰瘍壞死,變成一個開放性的傷口。

除了沒有變換位置保持不動這個原因之外,患者如果營養狀況差、血液循環差(有心血管疾病、糖尿病)、或因為神經病變而讓沒有知覺,都會增加罹患褥瘡的可能性。

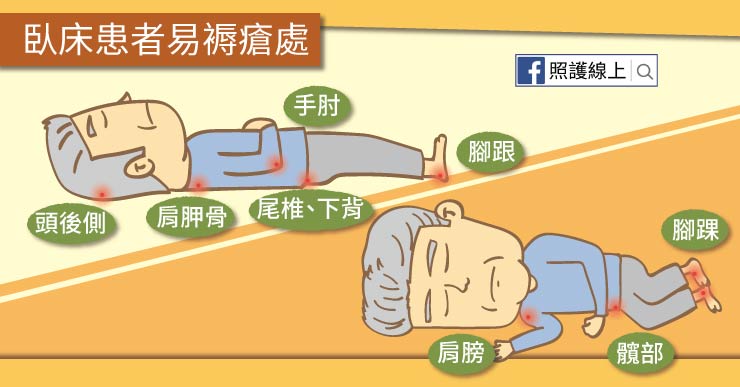

需要長期坐在輪椅上的患者和一直臥床容易發生褥瘡的位置並不完全一致,大家看圖比較好理解,畢竟坐著和躺著時,會持續壓迫的地方有些不同。

臥床的患者容易褥瘡的位置:

● 頭的後側

● 肩胛骨

● 尾椎、下背、髖部

● 腳跟、腳踝

坐輪椅的患者容易發生褥瘡的位置:

● 尾椎、臀部

● 肩胛骨、脊椎

● 腳跟

所以大家可以注意到,褥瘡很容易發生在「皮包骨」的地方,請先摸摸自己的手肘和腳踝,有沒有發現這兩處捉起一層皮膚後,下面就馬上摸到硬硬的骨頭了,沒有什麼肌肉層。這類型皮包骨的地方,像是尾椎、腳踝、腳跟、手肘,就是比較容易發生褥瘡的身體部位。

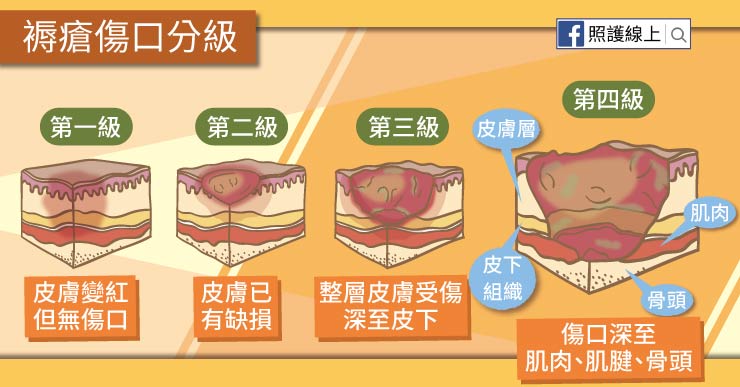

而當褥瘡發生之後,原本局部的皮膚受傷會往更深層的組織進展,後來連肌肉層、肌腱、骨頭都逐步死亡。因此我們評估褥瘡傷口時,會依據傷口深淺、嚴重程度替褥瘡傷口分級:

● 第一級:

受壓迫的部位皮膚變紅或是出現瘀青般的顏色,但皮膚仍是完整的,還沒有破損。

如果及時認出這個地方是後來變成開放性潰瘍的高危險區域,並採取有效的方式預防情況變糟,就能減少之後的併發症。

● 第二級:

受壓迫的部位皮膚已有缺損。

● 第三級:

受壓迫的部位整層皮膚受傷,但患者可能因為神經壞死而沒有疼痛的感覺

● 第四級:

受壓迫的部位傷口傷害愈來愈深,影響到肌肉、肌腱、骨頭。

那為什麼出現褥瘡很麻煩呢?皮膚是我們身體的一大屏障,萬一受傷壞死,細菌就很快地能趁虛而入,進入到身體裡作怪。因此患者身上出現褥瘡之後,可能因為細菌跑進軟組織層,而導致紅、腫、熱、痛,併發蜂窩性組織炎。如果褥瘡發生的位置很接近關節、骨頭,那細菌會跑到關節、骨頭裡去,變成敗血性關節炎和骨髓炎,這些都是嚴重的感染,甚至變成全身性的敗血症。

所以最重要的是,預防勝於治療。

平時要保持皮膚乾淨。不管你常常坐著或躺著,可以的話盡量時常更換姿勢,但動作時不要磨到皮膚。如果是意識不清的患者,或是脊椎、神經受傷而無法自行活動的患者,就需要照護者多幫忙多注意,盡量多幫忙翻身改變姿勢。

如果是坐在輪椅上或臥床,但意識清楚的患者,最好至少每15分鐘就換一下重心,喬一下姿勢。若需要長期坐輪椅且上肢力氣足夠的話,可以偶爾試試看手臂肩膀出力,把自己撐起來,稍微離開座椅一下。或是選擇特殊的輪椅,偶爾可以靠著調整輪椅的姿勢(稍微後仰或躺下來)來減輕臀部壓在座位上的壓力。

現在也有不少醫療器材會提供不同材質的軟墊來減少身體壓在床鋪、輪椅上的壓力,使其平均一點,而不是只壓在一塊小地方。一般要開刀時患者有時會需要躺很久,或固定某個姿勢一段長時間,因此開刀房裡醫護人員要實行手術前,都會先替患者身體承受壓力處鋪上醫療軟墊,減少褥瘡發生。

當然患者需要治療讓他需要長期臥床的疾病,並多多補充營養。營養狀況好,組織才會健康。假使疾病讓人需要長期臥床,或需長期接肉他人照顧,照護者最好每天檢視患者的皮膚狀況,看看是否發紅、受傷,並及早因應。

如果已經有潰瘍傷口的話,接下來就要做好傷口的抗菌和保濕,根據醫師的建議每天照護傷口。但是如果傷口要能癒合,最好要沒有受傷壞死的組織,因此醫師可能會建議先用手術清除壞死組織,有時需要反覆清瘡才會讓組織長得好。