原本還抱在懷裡睡得香甜的小嬰孩,過了幾年後就變成了會跑會跳的巴小飛,常童言童語地惹得眾人發笑。然而,過了幾年,孩子的身體樣貌又逐漸改變,從兒童邁入青少年。是的,孩子開始進入青春期了。

青春期會帶來那些改變呢?

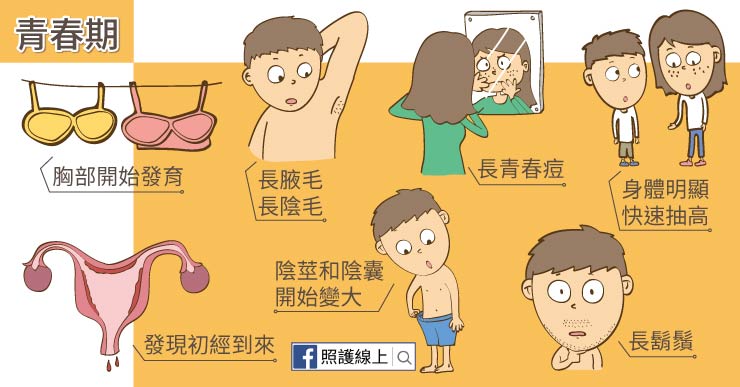

女孩大約於8到13歲會開始成長發育,男孩稍微晚一點點,大約介於9歲到14歲之間開始發育。男女生均會開始長腋毛、長陰毛、長青春痘,身體明顯快速抽高。女孩子的胸部開始發育,發現初經到來。男孩子的陰莖和陰囊開始變大,開始長鬍鬚,聲音逐漸變得低沉。

經常造成現代家長焦急、疑慮、不安的,就是青春期提早到來,或被稱為「性早熟」。性早熟純粹在於「發生的時間點太早」,指的是女孩在八歲以前,男孩在九歲以前出現第二性徵及身高突然抽高。但其表現,像是身體突然抽高、長腋毛陰毛、及胸部發育等表現是都是一般青春期會遇到的,只是提早發生了。

一般最常見的狀況,是八歲以前的小孩突然抱怨單邊或雙邊的胸部疼痛,孩子不曾被撞到或有外傷,但跑步、活動之後開始覺得乳房痛痛的,甚至不動不碰也在痛。家長檢查時發現孩子的乳暈乳頭部分確實變得有點突出和腫脹,而趕緊帶小孩到門診檢查。這種狀況的孩子如果是單單只有乳房發育,沒有其他月經來潮、長腋毛長陰毛、或身體突然抽高這些其他狀況,我們稱為乳房早熟(Premature thelarche),絕多數體內荷爾蒙濃度沒什麼異常,而九成的患者其腫脹疼痛的乳房在六個月後消褪,沒有留下什麼影響。但也有約一成表現乳房早熟的女孩子會進展到早發的青春期,驗起來骨齡稍微提前,因此最好要定期追蹤。

另一個類似的狀況是陰毛早生(Premature pubarche),除了出現陰毛或腋毛外沒有其他的第二性徵出現,這也不完全算是性早熟。

因此要提醒大家,醫師不是看到小於八歲的孩子長腋毛、或胸部正在發育,就能直接診斷性早熟。要診斷青春期提早來臨,醫師會仔細詢問小孩與其家人的過去狀況,看看是否家人曾經第二性徵提早發育,或是有甲狀腺機能低下這些問題,並做完整的身體檢查,替孩子抽血測量荷爾蒙濃度和甲狀腺機能。用X光拍照檢查手腕和手處的骨骼,判定其骨齡也是個評估孩子是否已經提早發育的好方式。多數孩子不用做到腦部的影像檢查,除非是表現第二性徵的時間點真的很早,屬於六歲以下就表現性早熟的孩子,就要考慮加做腦部檢查。如果醫師懷疑的是卵巢或睪丸處是原因所在,就要做超音波檢查卵巢或睪丸的狀況。

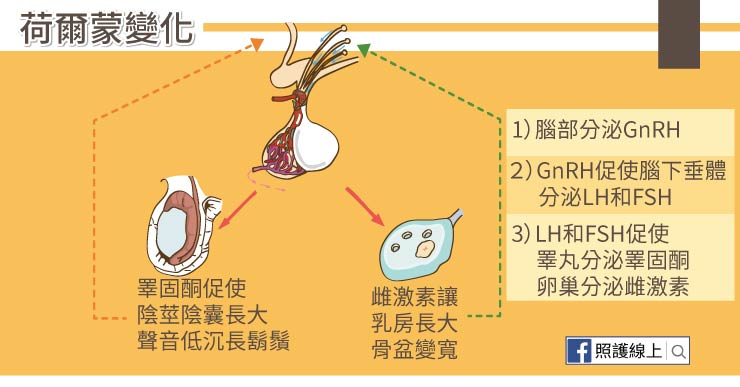

那我們再來看看,究竟大家是如何成長發育的,其實這是靠著一連串的荷爾蒙刺激影響,一層層接著下去。首先,腦部分泌促性腺激素釋放激素(gonadotropin-releasing hormone,簡寫為Gn-RH)這個名字很長的荷爾蒙,這個GnRH荷爾蒙又會去影響腦下垂體,讓腦下垂體分泌黃體化激素(luteinizing hormone,簡寫為LH)及卵泡刺激素(follicle-stimulating hormone,簡寫為FSH),LH和FSH這兩個激素會刺激卵巢和睪丸,讓女孩子的卵巢分泌雌激素,讓男孩子的睪丸分泌睪固酮,雌激素和睪固酮又分別促進了女性和男性的第二性徵發育。

簡單來說,引發性早熟的原因可被區分成中樞型(Central precocious puberty)和周邊型(Peripheral precocious puberty)兩種。中樞型性早熟是比較常見的性早熟型態,女孩子發生的機會大約是男孩子的十倍,可以把它想成腦部提早進入了青春期的階段,除了小孩開始發育的時間點比較早之外,似乎找不到其他特殊的健康問題,也通常找不到原因。如果是發生於小於六歲的孩子的話,要注意是否是因為頭部或脊髓長了腫瘤,或腦部受到外傷導致荷爾蒙分泌失調,也有人是因為腦部感染發炎而造成青春期提早到來。不過這些患者並不多。

周邊型性早熟和腦部控管沒有關係,就跟Gn-RH比較無關,而可能是腎上腺、卵巢、或睪丸分泌了過多的雌激素或睪固酮,或是受到外界雌激素或睪固酮的刺激,而誘發了第二性徵的出現。女孩子體內長了卵巢腫瘤、卵巢水瘤,男孩子體內長了睪丸腫瘤,或有罕見的性聯遺傳疾病,也可能會以周邊型性早熟來表現。

講到這裡,大家是不是看得霧颯颯呢?沒關係,我們稍微總結一下,孩子如果在八歲以前表現出胸部發育、長腋毛陰毛等狀況,要帶去讓醫師評估,看看是單純的乳房早熟而已,還是青春期已經提早到來。若確定是性早熟,醫師會試著區辨誘發性早熟的原因及性早熟的類型,作為治療方式的依據。

不過講了這麼久,大家一定會想知道,究竟性早熟會怎樣嗎?其實青春期提早到來會帶來的影響,家長會很介意的一點是「身高」的高度。雖然小孩剛開始抽高時會比身邊同儕看起來還高,但因為骨頭更快地就癒合了,也會比其他人更快就停止生長了。所以可能小孩在八歲時以為自己長得很高,但到十五歲其他同學還在長高時,卻已經比別人矮還停止長高了。另外,比同學們更早出現身體變化,例如小學二年級來月經,或小學一年級長了胸部,也可能得承受同學不解、嘲笑、或視為異物的眼光。

目前性早熟的治療需根據其誘發原因來決定,而目標通常是放在期待孩子的身高盡量別太矮。像是若被診斷為中樞型性早熟且沒有其他特別原因的,可以利用GnRH 類似物,藉此阻擾腦下垂體分泌的荷爾蒙,防止刺激卵巢或睪丸。可能是每一個月一次的皮下或肌肉注射,或使用鼻噴劑,以延緩第二性徵的發育。通常這種治療是挺有效的。除了剛開始治療的第一個月可能第二性徵會比較明顯之外,繼續治療半年到一年後,有時女孩子的胸部就慢慢褪了,就像沒發育過的樣子了。目前使用上沒有明確的長期併發症,短期可能帶來一點頭痛、臉潮紅的問題。治療中大約一到三個月要讓醫師追蹤一下狀況,用到進入正常發育年齡就可以停藥了,部分研究顯示超過十一歲使用的話,就難以得到治療的效益了。而孩子通常在停藥後的十六個月會再次開始發育。

雖然這樣的治療通常很有效,但並非所有青春期提早來臨的小孩都需要,健保給付有一定的標準,需要符合標準健保才會給付。第二性徵出現的時間點是醫師會考量是否治療的重點之一,對年紀太小的小孩,像是五歲、六歲就開始胸部長大、出現月經的話,就比較需要治療,但如果小孩年齡已經很接近八歲,家長僅發現其胸部似乎正在發育,雖然理論上早了點,但實際上治療時能帶來的益處就有限。

另外,醫師還會考量孩子第二性徵發展的速度,現在測到的骨齡超前幾年,或是這個小孩現在的身高,再決定是否進入治療,不一定每位家長都要自費讓孩子打針。我們前面提過,性早熟和正常情形的差異僅存在於發生時間點的提早,但第二性徵的發育內容則相同。所以多數性早熟孩子並不需要治療,最後身高也不一定會比別人矮。而畢竟大家都會進入青春期,家長也要注意提醒孩子,並不需要為了這些變化而感到羞恥或不安,自己也別將對孩子身高的焦慮轉化成對孩子的怒氣。

如果是周邊型的性早熟,就要視其誘發原因來擬定治療計畫。若是因為卵巢腫瘤、睪丸腫瘤等其他身體問題而造成性早熟的話,就要考慮手術切除。

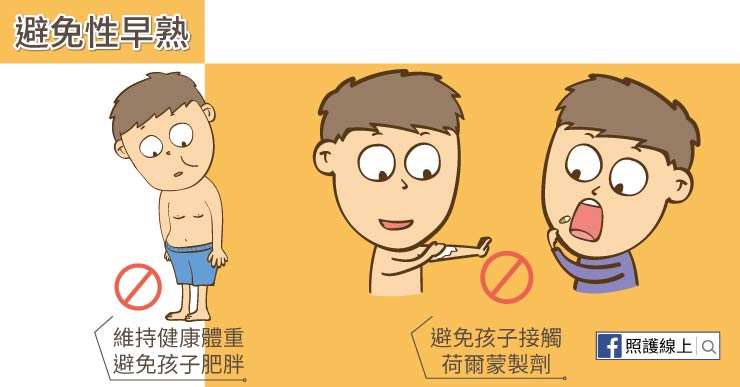

面對性早熟,家長還有幾件需要知道的事情。一個是女孩原本就比男孩更早會進入青春期,同樣也比較容易性早熟。在這過程中,我們要記得幫孩子注意體重控制,保持適當體重。否則體重過重的女孩子比較容易會有性早熟的狀況。另外,假如經常接觸含有女性荷爾蒙或男性荷爾蒙的乳液乳霜,或接觸到含女性荷爾蒙的藥物(誤吃家人的避孕藥之類的),也會讓孩子青春期提早到來。因此要幫助小孩遠離家人正在使用的荷爾蒙製劑。