「都是你害死了媽媽!」少女對著父親哭喊著。她那一雙靈活的大眼睛,此刻早已蓄滿了淚水,她握著拳頭憤怒地說:「媽媽就是懷孕懷了太多次,才會死掉。這一切都是你造成的!」

少女的父親不發一語,靜靜地摸著妻子的棺木。他是位天主教徒,專為教堂、墓碑、棺木雕刻大理石天使。面對妻子的死與女兒嚴厲的指控,這位虔誠的教徒只能默然以對。

是的,他的妻子在二十二年內懷孕了十八次,在五十歲的時候死於第十八次生產,是個悲劇。但他真的不知道他到底做錯了什麼。

懷孕 – 永無止盡的夢靨

這位少女名叫瑪格麗特‧桑格 ,在家中十一個存活的孩子裡排行第六。桑格的童年記憶裡,母親一直受到不斷懷孕、生產的折磨,從來沒有輕鬆享福過,而她則是一直在幫忙母親照顧家中的新成員,每隔一兩年就會多出個弟弟或妹妹。

「十八次!」桑格很憤怒:「我的母親竟然懷孕了十八次!」母親的死在桑格心中,留下了無法言喻的痛楚。

桑格長大後受訓成了一位護士,她發現母親的遭遇並非個案,有太多的婦女都是因為不斷地懷孕、生產而受盡磨難。每遇到一位這樣的女性,桑格藏在心裡的痛就會被翻攪一回。

至於那些不願意繼續懷孕,而採取墮胎等激烈手段的女性,下場又是如何呢?

桑格看到女人們以披肩蒙著頭,在一次五美元的廉價墮胎診所前排隊,讓密醫們以衣架伸進陰道、子宮,攪爛自己的孩子,同時也蹂躪著自己身體。

有次桑格隨著醫師出診時,看到一位自行墮胎而血流不止的婦人,她的臉色蒼白、神情哀戚惶恐,床上、地上滿是鮮血。婦人用著顫抖的語氣,虛弱地問著:「醫師啊!你行行好!告訴我要如何免去這場苦難吧!」

但是,醫師又有什麼辦法呢?他只能告訴婦人,唯一能避免懷孕的方法就是「別讓先生碰你的身子」,或委婉地說「請先生去屋頂睡覺」。

這些婦女在經過一次、兩次墮胎之後,經常就因為失血過多或敗血症而死亡。

桑格想要幫助這些婦女,她到圖書館尋找避孕相關的資訊,卻相當有限。於是她在1914年起開始在《使命》(The Call)雜誌撰寫專欄,以「女孩該知道的事」和「母親該知道的事」為主軸,討論月經、懷孕、墮胎、避孕等前衛的問題。

不過,由於美國自1873年的聯邦法律明令禁止民眾談論、散布避孕的訊息,使得該專欄很快就被查禁。念茲在茲都是倡導避孕的桑格逃往歐洲,並在旅途中大量吸收任何有關避孕的知識和技術。在荷蘭,桑格見識到「節育診所」會教導民眾如何避孕,並提供當時美國所沒有的子宮帽 等避孕工具,桑格連忙將子宮帽引進到美國,並於1916年在布魯克林開了美國第一間節育診所。

診所才開張九十天,桑格便因為散播避孕資訊和避孕器材被捕。開庭時,有三十位婦女帶著長串兒女上法院,用浩大的聲勢告訴法官:「我們不是不虔誠,我們不想謀殺生命,但我們真的有節育的需要。」雖然法官最後仍然判處桑格需要拘役三十天,但這樁案子引發公眾對節育及避孕的廣泛討論,大批支持者認同桑格的理念,願意投入資金援助。

桑格從1920年代起開始四處演講推廣節育,並促進修改法令。除了演講之外,桑格夫人也寫下許多文章與書籍,光在1920年代的兩本推行避孕、節育的暢銷書,銷售量就超過了五十萬本。期間桑格夫人也收到了許多絕望婦女們的來信,要求獲取更多避孕的資訊。桑格夫人將其中五百篇文章集結成《奴隸母親》一書,讓社會大眾更能深刻體認到婦女陷在「懷孕、生產」的無限輪迴裡時,是多麼地不堪及絕望。

桑格夫人所推行的節育理念,在經濟大蕭條時獲得了廣大支持。這時的人民餵不飽自己,更難有能力哺育眾多孩童。又因為婦女需要出外掙錢,若是懷孕便可能失去工作。一時間,避孕的方式廣受歡迎。

在1930年時美國只有五十五間診所提供節育服務,到了1942年,節育診所的數目暴增到八百間。桑格夫人身為「節育運動之母」,也持續地四處奔走。

當時的節育診所裡提供的避孕方式,大多是教導婦女計算安全期、使用子宮帽、或請丈夫使用保險套,這些方法在桑格夫人看來實在還不夠完備。桑格夫人的理想是找到一顆「神奇小藥丸」,只要一吞下,就能避免受孕。不過這個夢想卻遲遲未能實現,等到抗生素出現,等到二次大戰結束,而她夢想中的神奇小藥丸仍然不見蹤影。

調控生殖功能的賀爾蒙

1951年時桑格夫人已經高齡七十多歲,有回參加募款晚宴時,她巧遇了一位個性很急的內分泌生物學家平克斯 。

平克斯原本是哈佛的助理教授,三十多歲時就成功地於培養皿中養出兔子胚胎,是體外受精的前驅。同時,平克斯也找到快速冷凍精子的方法,對哺乳類動物生殖過程裡內分泌系統的變化有諸多研究。

然而,當平克斯「體外受精」的研究被雜誌披露,雜誌評論為「科學家創造出了一個不需要男人的亞馬遜世界」,自然引發強大的爭議,哈佛大學於是拒絕發給平克斯終身教職。

離開哈佛大學的平克斯仍然致力於研究內分泌系統,並在麻州創立了自己的實驗室。這時有位科學家由墨西哥雨林野生山芋的成分中,合成出黃體激素。在取得人造黃體激素後,平克斯先拿動物做實驗,他發現將黃體激素注射到哺乳動物體內後,就會干擾受精的過程。

桑格夫人一聽到有藥物能夠干擾受精,馬上對平克斯的研究大感興趣,於是開始遊說其他的慈善家投入資金研發。

隨著贊助經費越來越充裕,平克斯找來了另一位哈佛大學的臨床婦產科學者─洛克醫師 ,共同努力。為什麼平克斯會找到這位虔誠的天主教徒來研究避孕呢?

因為,洛克醫師雖然遵從著天主教不得避孕的主張,有著五個小孩和將近二十位孫子,但他也了解許多的夫婦並無力撫養太多小孩。從1930年代起,洛克醫師就經常教導婦女如何計算月經週期,用天主教唯一許可的安全期避孕方式來節育,他亦是當代唯一一個請願將節育合法化的天主教醫師。

然而,除了避孕之外,洛克醫師也致力替患者解決不孕的困擾。洛克醫師讓無法懷孕的婦女使用合成的黃體激素及雌激素,並且逐步提高劑量,創造出假性懷孕的情況,讓患者服用藥物的三個月期間都不會受精。接著,在第四個月突然停藥,希望藉此讓婦女體內出現賀爾蒙反彈的作用,而一舉受精成功做人。大約有八十位婦女嘗試過這樣的方法,後來有15%的婦女懷孕,對洛克醫師而言,算是繳出不錯的成績單。

洛克醫師與平克斯早已相識多年,有次他們在醫學會上聊天時意外發現,兩個人都是讓婦女使用黃體激素,但是卻有截然不同的目標:平克斯的目標是避孕,洛克醫師的目標則是治療不孕。在交換研究心得後,兩人決定進入人體實驗,利用黃體激素及雌激素來干擾受孕。

不過,洛克醫師原本的實驗目標是要讓婦女容易懷孕,這在美國屬於合法的實驗範疇;但是若要干擾受孕,似乎就不被允許。當時波多黎克的人口壓力很大,婦女們非常需要有效的避孕方法,街上有許多節育診所,而在法律方面也沒有限制避孕行為,所以平克斯和洛克醫師便轉移實驗陣地,選在波多黎各進行人體試驗,讓婦女使用黃體激素和雌激素。

爾後,平克斯與洛克醫師又前往海地、墨西哥等地做實驗,所有的實驗結果都顯示併用黃體激素和雌激素時,確實能達到避孕的效果,讓兩人信心滿滿。

1955年在東京舉行的國際計劃生育聯合會代表大會上,平克斯向世人宣布了避孕藥的時代到來,隔年這顆含有黃體激素和雌激素的小藥丸「異炔諾酮 」就問世了。

美國食物藥物管理局於1957年核准此藥物可以用於「調理月經」或「治療流產」,也就是說,這顆藥原先的合法用途只在於「調理月經週期不順」,絕對絕對不能提到避孕。所以,全美國「月經不順」的婦女數量馬上暴增。

到了1960年,美國食物藥物管理局順應民情,通過異炔諾酮可用於避孕。面對外界的指責聲浪,美國食物藥物管理局表示自己的權限只能評估藥物的安全性,只要安全就能上市,並無法評斷藥物的道德性。隨著這顆神奇的小藥丸於美國合法上市之後,許多歐洲國家也陸續跟進。

避孕藥在美國合法上市時,洛克醫師已經七十歲,然而,洛克醫師並沒有選擇退休輕鬆過日子,他非常積極地希望天主教教廷能夠同意避孕的觀念,還出版了一本書 ,希望教廷能隨著時代變遷,接受新的思維,改變對於節育的立場。洛克醫師並接受雜誌和電視專訪,以醫師及天主教徒的雙重身分闡述節育。

不過,雖然教廷同意此藥能用來調理月經,但依舊發表聲明反對服用藥物來避孕。洛克醫師非常失望,生平第一次放棄了做彌撒。

改變全世界的藥丸

但,避孕藥捲起的滔天巨浪,不是教廷抵擋的住的。

綜觀醫學史,人類曾經研發出成千上萬種藥物,每個藥物都各有其名,只有這顆具有避孕功能的神奇小藥丸,獲得了最簡單,也最崇高的名稱「the Pill 」。

人們說,避孕藥是最具革命性的藥物,是第一個設計給「沒病的人」所吃的藥,自從推出之後,也是最受歡迎的避孕方法。在法國有六成的女性選擇服用避孕藥做為節育的方式。

可是,「先吃藥以預防懷孕」這樣的觀念對許多保守人士而言實在太過前衛,他們批評這等於讓婦女擁抱性愛,讓人妻可以出軌,甚至有當應召女郎賺外快的機會。但再多的抨擊都抵擋不住民意,避孕藥在上市不到兩年時,已有四十萬個支持者,一年後又暴增為三倍,變成一百二十萬,三年後再度成長三倍,使用人數不斷攀升。

1970年正好是避孕藥上市十周年,當時的統計資料顯示,雖然教廷公開反對,但是有三分之二的天主教徒正在避孕,其中的四分之一選擇服用避孕藥,可見影響範圍之廣。

避孕藥改變了婦女看待性愛的態度,不必再把性行為與懷孕生產劃上等號,另一方面也讓婦女的人生獲得了更多選擇的機會。當婦女不再受到家庭的禁錮,可以調整懷孕、生子的時間點,就有愈來愈多的女性投入職場,而雇主也無法再用結婚生子等理由來拒絕。避孕藥上市十年後,女性選擇就讀法律和醫學的人數就多了幾十倍,非常具有劃時代的意義。

《經濟學人》雜誌在1999年的評選裡,避孕藥打敗抗生素、原子彈等等重大研究,被視為20世紀最重要的科學發明。

如今,每天有一億個女性,以吞下避孕藥作為一天的開始…一億人?是的,你沒看錯,這個數目一出現,你就能知道避孕藥影響範圍真的是不可思議的遼闊。

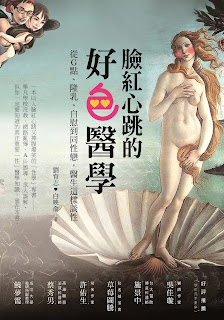

《臉紅心跳的好色醫學》作者: 劉育志、白映俞 出版社:貓頭鷹