「中耳炎喔!」醫師用耳鏡看完小明的雙耳後,轉身向家屬說。

「啊?中耳炎?那是什麼?」爸爸緊張的屈身向前,頭也低了下來,希望能聽更清楚醫師的話。

醫師抬頭想了想,從抽屜拿了出一張圖。

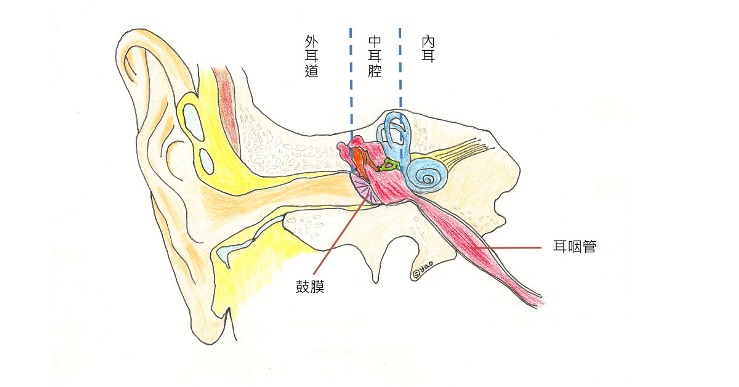

「這是耳朵的剖面圖。我們把耳朵分成外耳道、中耳腔、內耳三個部分。剛剛說的中耳炎,就是中耳腔在發炎。」

看到漂亮的手繪圖,媽媽也湊了過來。

「耳朵發炎要不要緊啊?是點藥水治療嗎?」

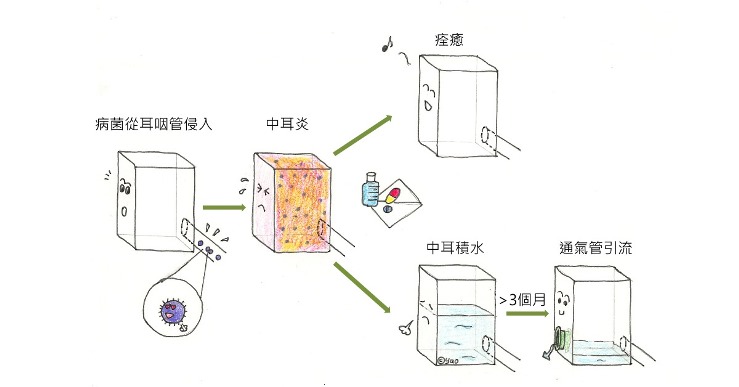

「這位小朋友的中耳炎,全名叫做『急性中耳炎』。標準的治療方式是口服抗生素十到十四天。統計起來百分之九十在三個月內會痊癒,所以先不用擔心。」

「那如果這次藥吃完,他沒有說不舒服,還需要再來看嗎?」

「還要複診喔!」

看著一家人都很認真的聽,醫師拿出了第二張圖。

「你看這個中耳腔,它就好像是一間房間。這個房間很特別,耳膜就好像是一面有厚度、有彈性、半透明的牆,從這面牆的外頭可以稍微看到房子裏面,但沒有相通。房間唯一向外的通道就是屋內角落那個洞口,洞口接著耳咽管,它會通到鼻咽去。屋內平常應該是充滿了空氣,但是現在因為在發炎,所以裡面有滿滿的膿。這些膿在吃藥之後,會變成透明的組織液,最後會消失。如果房間內有積水超過三個月,就必須在這面透明牆上打個洞裝上管子,讓房子裡的液體流掉,這樣就能避免聽力受損與學習上受到影響。孩童因為無法配合手術,所以會在全身麻醉下進行手術。」

奶奶正抱著孫子安慰,突然想到什麼似的抬頭發問:「你說積水,會不會是洗澡的時候不小心讓水跑進去耳朵造成的啊?」一邊瞄著媳婦。

嗅到一絲絲緊張的氣氛,醫師擺擺手,笑著回答:「當然不是!剛剛不是有說外耳與中耳隔著一面有厚度的耳膜嗎?在耳膜沒破的情況下,流到耳朵的水當然進不去中耳腔!通常是感冒之後,病菌從上呼吸道經耳咽管跑進去中耳腔,才造成中耳發炎的。」

「像小明是會講耳朵痛,所以我們才知道要帶來看。那如果他弟弟才一歲,還不會講話,怎麼知道有沒有中耳炎呢?」懷裡抱著一個娃娃的爺爺,也提出了疑問。

「比較小的小朋友,如果有急性中耳炎,可能會發燒、哭鬧躁動不安、或吃不下、噁心嘔吐。大一點的小朋友可能會抱怨耳朵痛、聽不到、頭痛等等。有這些症狀出現時就要就醫。」

聽完了醫師的說明,一家人很滿意的感謝醫師。在預約了回診的日期後,離開了診間。

3歲以下的兒童,高達80%有過中耳炎的病史,可見它是個相當常見的疾病。還不會清楚表達的幼兒可能只有發燒、哭鬧等不明顯症狀;4、5歲之後由於罹患時比較不會耳痛與發燒,也容易被家長忽視。所以如果有上呼吸道感染,都需要請醫師診視,並依其建議按時回診。

同場加映:

別讓中耳積水影響聽力,請看國際治療指引