小朋友是容易有中耳積液的一個族群,在臨床上我們也常把中耳積液稱為「中耳積水」。兒童的中耳積液是一個常見的問題,而在診斷及治療方面則需要謹慎,因為兒童正處在學習的黃金時期,保持良好聽力對學習非常有幫助。

讓我們來看看什麼是中耳積水,並且瞭解美國耳鼻喉科醫學會的治療指引。

什麼是中耳積水?是耳朵進水嗎?

中耳積液(otters media with effusion)的定義是在中耳腔內有積液,但是患者卻沒有急性耳部感染的症狀及表現[1, 2]。中耳積液跟一般我們洗澡時耳朵進水是完全不一樣的意思,因為中耳積液的液體是在中耳腔,而耳朵進水的液體是在外耳道。

對小朋友而言,中耳積液是個常見的問題,根據統計約有90%的學齡前兒童有過中耳積液,甚至有研究指出兒童平均一年會發生約四次中耳積液[3, 4]。而年齡在6個月到4歲間的兒童,則是最容易發生中耳積液的族群[5]。

中耳積液可以在感冒等上呼吸道之後發生,因為負責平衡中耳壓力的耳咽管可能因感冒而無法正常作用,另外在急性中耳炎後的發炎現象也可以引起中耳積液。雖然大部分中耳積液都能自行康復,但是也有約30%-40%的兒童會有反覆發生的中耳積液,也有5%-10%的中耳積液可能會超過一年而無法自行消退[1, 3, 6]。

在我們正常聽聲音時,音波進入外耳道之後會震動耳膜並接著傳入聽小骨及內耳,但是如果中耳腔有積液時,聲音的傳導就會因積液影響而使聽力下降。有研究指出有超過25%的中耳積液會維持超過三個月而無法自行消退,這類的中耳積液也可能和聽力下降、平衡問題、在校表現較差、行為問題、耳部不適、反覆中耳炎及生活品質下降相關[7, 8]。

中耳積液的治療指引

美國耳鼻喉科醫學會在2016年發表了針對中耳積液的治療指引,內容一共包含了13項在治療上的建議,我們接著就來看看這些建議。

1a: 強烈建議在診斷中耳積液時,醫師應該使用有氣壓球的耳鏡做檢查,並且記錄檢查結果。

1b: 強烈建議醫師在遇到有耳痛或聽力下降的兒童時,應該使用有氣壓球的耳鏡做檢查。

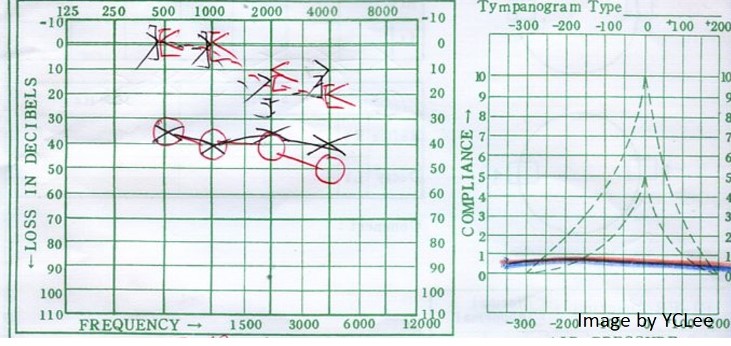

2. 強烈建議在診斷疑似中耳積液的兒童時,如果耳鏡檢查無法確定是否有中耳積液,則應該安排耳壓檢查(tympanometry)。

|

| 耳壓測試可以協助醫師判斷是否有中耳積液(右側圖示) |

3. 建議醫師在遇到有中耳積液且無法通過聽力篩檢的新生兒時,應該跟新生兒的父母告知追蹤回診的重要性,因為需要排除其他可能病因,也需要確認是否在中耳積液消退之後聽力就能恢復正常。

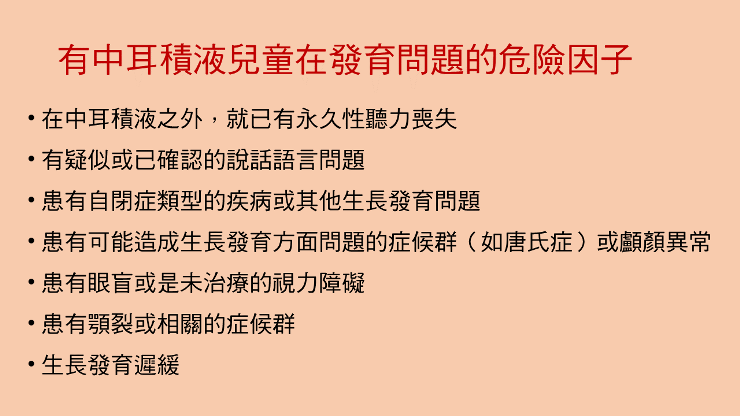

4a. 建議醫師應該評估有中耳積液的兒童,是否因為中耳積液對各方面造成影響(神經、身體、認知、行為),而有說話、語言、學習方面的風險(參考下表)。

4b. 建議醫師在遇到容易有中耳積液的兒童時(如下表),應該立即評估這些兒童是否有中耳積液,另外也應該在他們12-18個月大時再次評估

5. 不建議醫師常規的去篩檢兒童是否有中耳積液,除非兒童有危險因子(參考第四點的附表)或是出現了可能因為中耳積液所造成的症狀,例如聽力下降、平衡異常、學校表現較差、行為異常、耳部不適等等。

6. 建議醫師應該對患有中耳積液的兒童家屬進行衛教,說明中耳積液的自然病史、追蹤回診的必要性、以及可能對兒童造成的影響。

7. 建議醫師在處理沒有危險因子的中耳積液兒童時,應該先謹慎觀察三個月,如果中耳積液的發生日期無法確定的話,那就以確立診斷的日期開始算。

8a. 強烈不建議醫師使用鼻內類固醇或是全身性類固醇來治療中耳積液。

8b. 強烈不建議醫師使用全身性抗生素來治療中耳積液。

8c. 強烈不建議醫師使用抗組織胺或去充血劑來治療中耳積液。

* 指引中亦有說明,上述的指引是在兒童單獨只有中耳積液時的建議,若是兒童除了中耳積液之外有其他病症而需要上述藥物治療時則不在此限

9. 建議醫師在遇到已有超過三個月中耳積液的兒童或是已經出現說話、語言、學習方面風險的兒童時,應該取得適合的聽力測驗資料。

10.建議醫師應該告知有雙側中耳積液且已有聽力下降的兒童家屬,患童會有潛在說話及語言方面的影響。

11. 建議醫師對於有慢性中耳積液的兒童,每三到六個月應該重新評估耳部,直到中耳積液消失、發現聽力明顯下降、懷疑耳膜或中耳有結構上的問題。

12a. 建議醫師在以手術處理小於四歲中耳積液兒童時,應該放置中耳通氣管。腺樣體方面,除非患童有除了中耳積液之外的問題(如慢性鼻塞或慢性腺樣體炎),否則不應該進行腺樣體切除手術。

12b. 建議醫師在以手術處理大於四歲中耳積液兒童時,應該放置中耳通氣管、進行腺樣體切除手術、或同時接受上述兩種手術。

|

| 中耳通氣管是一個小小的管子,兒童中耳通氣管的管徑大小約為0.1公分。左圖:耳膜內側有黃色的中耳積液。右圖:放置中耳通氣管後,中耳積液消失,耳膜呈現正常半透明的顏色。 |

13. 建議醫師在處理兒童中耳積液時,應該在病歷上記錄中耳積液何時消退、聽力是否恢復或生活品質是否進步。

中耳積水很常見,也可能影響兒童的發展,家長要提高警覺,如果有中耳積液的問題,也歡迎和耳鼻喉科醫師討論。

參考資料:

1. Stool SE, Berg AO, Berman S, et al. Otitis Media with Effusion in Young Children: Clinical Practice Guideline No. 12. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research; 1994. AHCPR publication 94-0622.

2. Berkman ND, Wallace IF, Steiner MJ, et al. Otitis Media with Effusion: Comparative Effectiveness of Treatments. Comparative Effectiveness Review No. 101. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2013. AHRQ publication 13-EHC091-EF

3. Tos M. Epidemiology and natural history of secretory otitis. Am J Otol. 1984;5:459-462.

4. Mandel EM, Doyle WJ, Winther B, Alper CM. The incidence, prevalence and burden of OM in unselected children aged 1-8 years followed by weekly otoscopy through the “common cold” season. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008;72:491-499

5. Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area Infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. Pediatrics. 1997;99:318-333.

6. Williamson IG, Dunleavey J, Bain J, et al. The natural history of otitis media with effusion: a three-year study of the incidence and prevalence of abnormal tympanograms in four South West Hampshire infant and first schools. J Laryngol Otol. 1994;108:930-934.

7. Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. Laryngoscope. 2003;113:1645-1657.

8. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Pynnonen MA, et al. Clinical practice guideline: tympanostomy tubes in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;149(1):S1-S35.

9. Rosenfeld RM, Shin JJ, Schwartz SR, Coggins R, Gagnon L, Hackell JM, et al. Clinical Practice Guideline: Otitis Media with Effusion (Update). Otolaryngol Head Neck Surg. 2016;154: S1–S41. pmid:26832942