在生活中我們偶爾會遇到耳朵悶悶漲漲的感覺,例如在感冒時、在搭飛機時或是在搭電梯時發生,這種悶塞感多半一陣子就消失了,不過如果悶塞感一直持續沒有恢復,就可能影響生活品質甚至聽力。讓我們來認識耳咽管以及耳咽管功能障礙。

耳咽管是什麼?

我們的耳朵在解剖構造上,可以分成三個部份,由外而內分別是外耳、中耳、內耳。

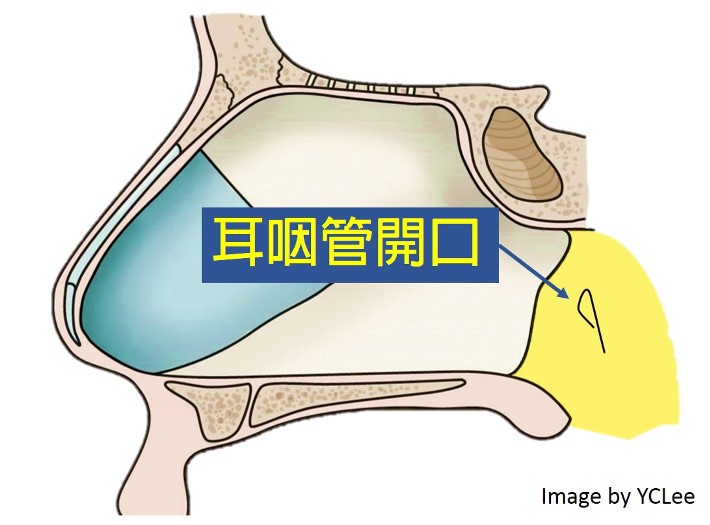

外耳就是包括耳廓和耳洞,一直向內延伸直到耳膜為止的部份。接著由耳膜內側開始向內的一個空腔,就是我們說的中耳,中耳腔的前方有一條繼續向前延伸到鼻咽的管子,這條管子就叫做耳咽管。

耳咽管在成人身上長度約為36-38mm,而且耳咽管也不會一直保持關閉或開啟的狀態,而是根據管壁黏膜、周圍軟組織、軟骨、硬骨、周邊肌肉等等不停的在微調通暢程度。所以如果這種動態調整的功能出了問題,就可能造成耳咽管功能的異常[1-3]。

上圖中箭頭指出的位置為鼻咽部,耳咽管的一端開口於鼻咽,因此耳咽管功能與鼻部也經常相關。

耳咽管有什麼功能呢?

耳咽管正常的功能有三種[1,4]:

1. 平衡耳膜內側及外側的壓力 (這也是一般認為耳咽管最重要的功能,因為耳部的壓力如果不平衡的話,聽力也可能受影響)

2. 保護中耳,避免鼻涕逆流或鼻部感染傳至中耳

3. 清除中耳腔黏膜的分泌物

這些功能都是由耳咽管開啟及閉合所達成的。而一般情形下,耳咽管是關閉的,在打呵欠及吞嚥時較容易開啟(如下圖)。

圖中的星號表示耳咽管於鼻咽部的開口,左圖中耳咽管呈關閉狀態,右圖中耳咽管於吞嚥時呈現開啟狀態。

耳咽管功能異常可能造成什麼問題?

耳咽管的疾病主要因為上述的三種功能異常而產生

1. 壓力平衡異常[2]

當耳咽管無法正常開啟及關閉時,耳內的壓力就無法平衡。可能造成的原因是功能性或是解剖性,這需要醫師檢查問診來找原因。

2. 保護功能異常

當耳咽管功能異常時,鼻咽(鼻部後側)的分泌物、病原體、甚至聲音都可以從鼻咽傳至中耳,因而影響生活品質或造成疾病。

3. 清除功能異常[5]

當感染、發炎、抽煙、過敏、或是先天性疾病時,中耳或耳咽管的纖毛功能都可能失常而失去清除功能。

哪些原因會導致耳咽管功能異常?

由於耳咽管可以開啟和關閉,所以可能出現開啟失能(dilatory dysfunction)和關閉失能(patulous dysfunction)兩個類型的功能異常:

1. 開啟失能(dilatory dysfunction)[4,6,7]

當耳咽管開啟失能時,容易會有耳朵悶塞甚至影響聽力的情形,這也是多數人最常想來就診的原因。開啟失能可能因為下述的原因而產生:

● 發炎: 耳咽管附近的發炎可以因為鼻竇或其他鼻部感染所造成,其他例如過敏性鼻炎、後端的下鼻甲增生、抽煙、嚴重的胃酸逆流、懷孕期間的賀爾蒙改變、先天性疾病等等都是可能的原因。

● 壓力變化: 例如在潛水或是飛機起降時的耳部悶塞感就是最好的例子,很多平時沒有症狀的人也會在飛機起降氣壓變化較大時出現耳部悶塞。

● 解剖上的異常: 例如小朋友常見的腺樣體增生,因為腺樣體就在耳咽管開口的後側,過大的腺樣體很容易就會影響耳咽管的功能。另外像鼻咽癌、鼻咽手術、耳部的腫瘤、一些先天的構造異常或肌肉失能等等也都可能影響耳咽管功能。

2. 關閉失能(patulous dysfunction)[8-14]

關閉失能通常比開啟失能少發生,可能因為體重下降、耳咽管黏膜萎縮(例如放射治療後、嚴重胃酸刺激等等)、賀爾蒙失調、用藥過度、或是耳咽管相關的肌肉萎縮所造成

看診時耳鼻喉科醫師會做哪些評估呢?

病史詢問:包括發生症狀的時間長短、什麼時候容易惡化、有什麼相關症狀、影響生活的嚴重程度,都需要告訴醫師。

頭頸部理學檢查:醫師會用耳鏡檢查耳膜的狀態,例如耳垢阻塞、耳膜穿孔、中耳積水、中耳膽腫瘤等等都可能造成耳部症狀。另外鼻部也需要檢查,因為慢性發炎、鼻過敏、鼻腫瘤等等也都可以用耳部症狀來表現。在懷疑有腫瘤類疾病時,頸部淋巴結也需要評估。

鼻部內視鏡檢查:耳鼻喉科醫生會利用軟式或硬式內視鏡來評估鼻咽部及耳咽管的開口,醫師也可能會請患者說話、吞嚥、做出打呵欠等動作來看耳咽管的開合狀況。

聽力及耳壓檢查: 醫師會依臨床症狀安排耳壓及聽力測驗,以確定嚴重程度和對聽力的影響程度。

影像檢查:當醫生懷疑有腫瘤類的疾病,就可能安排如電腦斷層及核磁共振等影像檢查。一般在臨床上如果不明原因的單側中耳積水超過三個月仍沒有好轉跡象,那就需要小心腫瘤類疾病的可能性了。

如果有相關症狀,還是建議找耳鼻喉科醫師諮詢!

參考資料:

1. Bluestone, CD. Eustachian Tube. Structure, Function, Role in Otitis Media, BC Decker Inc., 2005.

2. Bluestone, CD, Klein, JO. Otitis media and Eustachian tube dysfunction. In: Pediatric Otolaryngology, 4, Bluestone, CD, Sylven, SE, Alper, CM, et al (Eds), W.B. Saunders, 2003. p.474.

3. Bluestone, CD. Anatomy and Physiology Of The Eustachian Tube. In: Head & Neck Surgery – Otlaryngology, 1, 2, Baily, BJ (Eds), Lippincott – Raven, 1998. p.1285.

4. Poe, DS, Gopen, Q. Eustachian Tube Dysfunction. In: Ballenger’s Textbook of Otolaryngology, Wackym, PA (Eds), BC Decker, Toronto 2008

5. Licameli GR. The eustachian tube. Update on anatomy, development, and function. Otolaryngol Clin North Am 2002; 35:803.

6. Poe DS, Gopen Q. Medical and Surgical Management of Eustachian Tube Dysfunction: Mucosal Disorders. In: Chronic Otitis Media, Pathology-guided,pPathogenesis-oriented treatment, Ars B (Ed), Kugler Press, 2007.

7. Bluestone, CD, Klein, JO. Otitis media, atelectasis, and Eustachian tube dysfunction. In: Pediatric otolaryngology, 1, 3, Bluestone, CD, Stool, SE, Kenna, MA (Eds), W.B. Saunders, 1996.

8. Handzel, O, Poe, DS. The Diagnosis and Management of the Patulous Eustachian Tube. In: Otologic Surgery, Brackmann, Shelton, Arriaga (Eds), Elvester Pub, 2008.

9. Pulec JL. Abnormally patent eustachian tubes: treatment with injection of polytetrafluoroethylene (Teflon) paste. Laryngoscope 1967; 77:1543.

10. Bluestone, CD, Magit, AE. The abnormally patulous Eustachian tube. In: Otologic Surgery, Brackmann, Shelton, Arriaga (Eds), W.B. Saunders, 1994. p.103.

11. Doherty JK, Slattery WH 3rd. Autologous fat grafting for the refractory patulous eustachian tube. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128:88.

12. O’Connor AF, Shea JJ. Autophony and the patulous eustachian tube. Laryngoscope 1981; 91:1427.

13. Poe DS. Diagnosis and management of the patulous eustachian tube. Otol Neurotol 2007; 28:668.

14. Hazell JW. Tinnitus. II: Surgical management of conditions associated with tinnitus and somatosounds. J Otolaryngol 1990; 19:6.