十九世紀中期,這個世界上還沒有細菌學說,沒人知道有這群肉眼看不見的細菌大軍存在。當時外科醫師開刀還是不戴口罩,也從未戴上手套,距離我們現在印象中的開刀房場景,有段很大的落差。到底是什麼時候,外科醫師才開始戴手套開刀呢?

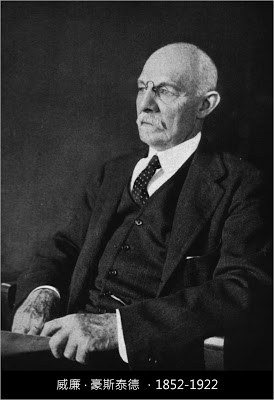

其實「開刀戴手套」觀念的開端一點都不科學,而且可說是浪漫得緊。讓我們把鏡頭從歐洲轉到美國,介紹一位帶領外科大躍進的人物──豪斯泰德(William Stewart Halsted)。

完整消毒新標竿

說來,豪斯泰德醫師還真是傳奇人物,父親是成功富有的乾貨商人,擁有紐約第五大道的豪華宅邸。豪斯泰德是運動健將,擅長各種球類,大學時還當過橄欖球隊隊長。不過,豪斯泰德從小就對書本沒興趣,學業成績大多低於平均,求學時也從未在大學圖書館借書,甚至還有輟學紀錄。因緣際會下,豪斯泰德在大學末期買了一本《格雷氏解剖學》,使他對生理及解剖產生興趣,於是選擇醫學院進修。

豪斯泰德求學時,現代醫學之父李斯特的消毒做法已經傳到美國,但還不算普及。在醫院裡,豪斯泰德只看到兩位外科醫師願意消毒,不過,細心的豪斯泰德已經感受到消毒洗手後,確實能讓感染機率大幅下降。

結果實習後,富家子豪斯泰德不急著就業賺生活費,選擇前往歐洲各國遊歷,花了兩年時間觀摩外科各領域大師開刀。回到紐約後,豪斯泰德的見識和身手讓他逐漸嶄露頭角,紐約第一台闌尾切除術和人對人輸血,均是由豪斯泰德所完成。

從他對家人動手術的故事,可清楚見到豪斯泰德的自信與氣魄。當豪斯泰德的姊姊出現產後大出血時,他先抽出自己的血注入姊姊體內,讓失血過多的姊姊恢復生氣,再自行替她開刀止血。還有一次母親肚子痛,同時出現高燒及黃疸,找過幾位醫師都束手無策,家屬以為老夫人不久於人世,趕緊召回豪斯泰德。豪斯泰德一看,認為是急性膽囊炎發作,便決定在家中餐桌上動手術,他在凌晨兩點為母親開刀,引流出膽結石和膿瘍,創下當時美國醫界第一例膽囊造口(Cholecystostomy)。

除了果決大膽的自信外,豪斯泰德也是完美主義者。在手術方面,豪斯泰德力求完美,提倡完整消毒。另外,豪斯泰德強調尊重人體組織,開刀不求快、但求好,盡量減少對組織的傷害及失血。同事對於豪斯泰德的評語,轉譯成現代語言就是「專注完美,近乎苛求」。

他在生活上追求完美的作風也讓人津津樂道。舉辦晚宴時,他要求桌巾平整不能有一絲皺褶,還會請人逐顆檢查咖啡豆以確保品質。豪斯泰德的西裝一律在倫敦訂做,襯衫和鞋子則來自巴黎,連襯衫都是運回巴黎送洗,務必要求自己呈現出無懈可擊的一面。

豪斯泰德同樣也將追求完美的態度運用在臨床試驗。當時有醫師從古柯葉中提煉出古柯鹼,並建議將古柯鹼拿來做為麻醉結膜和角膜的局部麻醉劑。

當時外科手術只有全身麻醉一種選擇,受到該篇論文啟發,豪斯泰德認為使用「局部麻醉」開刀的想法大有可為,決定親身試驗古柯鹼。於是豪斯泰德和學生們互相幫忙注射古柯鹼,試驗其抑制感覺神經的做法及療效。很不幸的,在反覆實驗後他們逐漸對古柯鹼成癮,甚至還有三位同事因為藥物過量而死。

凡事力求完美的豪斯泰德,自從對古柯鹼嚴重成癮後,工作表現大不如前,既沒有把這個發現寫成論文,也不曾將局部麻醉的概念運用於病人身上。

為了克服古柯鹼的誘惑,豪斯泰德只好住院戒斷藥癮,前後兩年內,累計住院15個月才終於脫離古柯鹼。不過,當時醫師使用嗎啡治療,所以豪斯泰德脫離古柯鹼後,又繼續對嗎啡上癮,幾乎終生擺脫不了嗎啡的誘惑。

以愛為名的醫療手套

豪斯泰德的大好前程因染上毒癮而中斷,1889年他離開紐約前往較清幽的巴爾的摩,成為即將開幕的約翰.霍普金斯醫院開院元老。在這裡,豪斯泰德遇到了未來的老婆,還誤打誤撞成為外科手套的始祖。

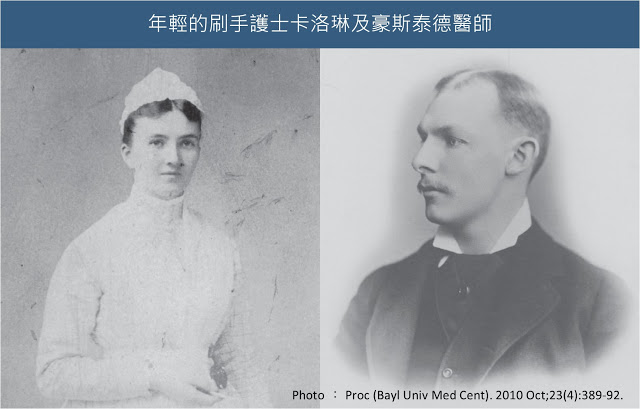

事情是這樣的,自從豪斯泰德來到約翰.霍普金斯醫院後,最欣賞的大概就是開刀房身兼護理長的刷手護士了。這位在豪斯泰德眼中「做事效率優於常人」的刷手護士,對許多醫學問題相當感興趣,於是豪斯泰德經常撥空私下教導,兩人相處時間也愈來愈多。

刷手護士的例行工作,就是進入開刀房刷手、輔助醫師開刀。當時豪斯泰德要求的刷手步驟很複雜,最後一個步驟,還要將清潔後的雙手浸泡在有腐蝕性的氯化汞(Mercuric Chloride)溶液裡。因為反覆浸泡消毒水,使刷手護士雙手出現嚴重的皮膚炎,豪斯泰德熱心地想要替她解決,希望能找到既無菌又不傷皮膚的好方法。

豪斯泰德曉得,具有清潔功效的化學溶液大概都會刺激皮膚,因此便沒有試圖改變消毒液,而想到了「戴手套」的方法。

十八世紀開始就已經有手套雛型,剛開始的手套是用綿羊盲腸製成,大小僅能夠蓋住手的一半。手套的發明並不是為了減少感染,而是為了讓產科醫師的手放進產婦陰道接生時,能有滑順的外層,才不會傷到陰道組織。

1890年,豪斯泰德委託橡膠公司做出幾副手套,形式很類似女士在晚宴配戴的長手套,只是把材質改成橡膠。豪斯泰德製作手套的本意是心疼刷手護士的雙手,萬萬沒想到橡膠手套竟然在開刀房大受歡迎,許多外科醫師及護理人員爭相使用。

豪斯泰德的學生布萊德格發現,自從戴手套開疝氣手術後,病人的感染率降到近乎為零,立刻開心地向豪斯泰德報告好消息。經過眾人慫恿,豪斯泰德才決定戴手套開刀。

不過,雖然大家都同意戴手套開刀能降低感染率和死亡率,但豪斯泰德卻覺得戴手套會影響觸感,在起先四、五年的適應期裡,都是有時戴、有時不戴,甚至開刀開到一半還會脫下手套,直接用手觸摸。直到度過適應期,豪斯泰德才把「戴手套開刀」變成例行常規,橡膠手套的使用也逐漸推廣到世界各地。

橡皮手套不但可以減少皮膚過敏,更擄獲刷手護士芳心,後來這位護理長就變成豪斯泰德夫人了。

醫學史上的重大進展,無論是麻醉、感染或無菌觀念的發展,過程中常充滿挫折甚至悲劇性故事,橡膠手套的發明該算是最美麗也最浪漫的誤會。消毒、無菌等概念,經過豪斯泰德等人接二連三的努力與貢獻,才逐漸被世界各地醫界接受,並催生今日我們所見到,乾淨、清潔的開刀房。

在遍布微生物的環境中打造一處全然無菌的領地,像是一把鑰匙,開啟了前所未有的醫學大道。

本文收錄於《玩命手術刀:外科史上的黑色幽默》商業周刊