感受肚子裡的小傢伙拳打腳踢,是懷孕 35 周的芷伶(化名)每日睡前的必備功課。隨著預產期的逐漸逼近,初次懷孕的她更是細心地注意胎動的頻率是否有任何異樣。一日,不論她再怎麼活動筋骨或是享用點心,腹中胎兒始終不像往常般地好動。心中隱約感到不對勁的她趕緊到產房做更進一步的檢查。

臍帶扭轉,危在旦夕

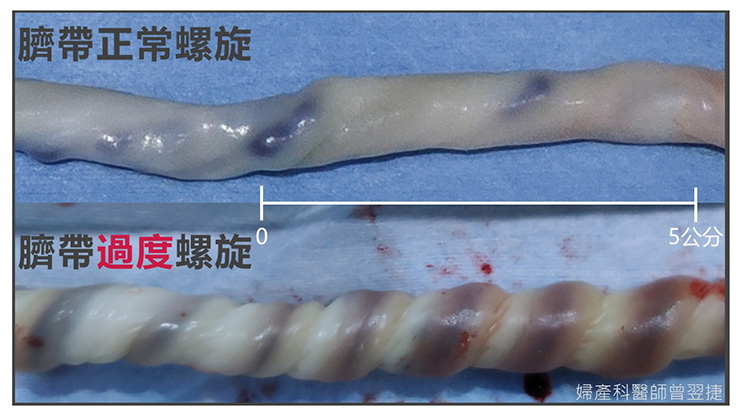

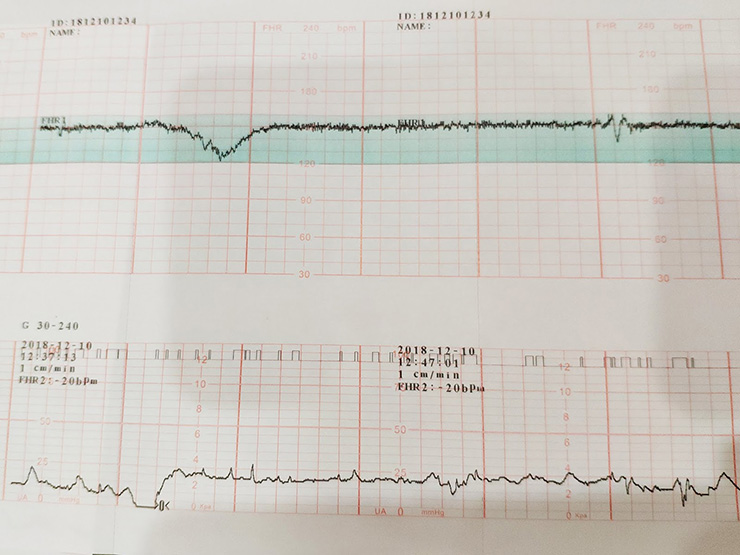

經過婦產科醫師詳細評估後,發現腹中胎兒的心跳變異性極差,而且不時還有心跳減速的危險跡象。儘管超音波檢查的結果無明顯異常,但是在補充水分與給予氧氣後,胎兒的心跳仍然不見起色。心急如焚的夫婦倆在與醫師充分討論過後,決定立刻進行剖腹生產手術。手術過程中,婦產科醫師赫然發現寶寶的臍帶發生過度螺旋影響了臍帶血流,使得寶寶有輕微缺氧的現象。幸虧芷伶發現得早並搶救得宜,才避免了憾事的發生。

臍帶意外防不勝防,注意胎動不須驚慌

臍帶的結構一般包含了 2 條臍動脈, 1 條臍靜脈,以及包圍在血管周遭的豐厚結締組織。由於結締組織富含彈性,因此能確保臍帶血流不受胎兒肢體的壓迫而中斷。然而,當有臍帶過長或過短,多圈纏繞,打結,脫垂,或是過度螺旋等狀況發生時,臍帶血流仍有可能因此受阻,而造成胎兒的死傷,一般稱之為「臍帶意外」。其中,臍帶過度螺旋是最難診斷的臍帶意外之一。一旦發生,不僅胎兒窒息的風險將上升為四倍,胎兒體重過輕的風險也將上升兩倍。據統計,臍帶意外約占死產原因的 5~10% 。

雖然超音波的應用能協助醫師診斷潛在的臍帶意外,但現今醫療科技仍然無法讓胎兒從重重臍帶中「解套」。不過被診斷有「胎兒臍帶繞頸」的孕媽咪們也無須驚慌,只要平日多注意腹中寶寶的胎動,按時規律產檢,並密切觀察待產時的胎兒心跳變化,相信仍能平安產下期盼已久的健康寶寶。

胎死腹中多半有跡可循

胎死腹中是每位孕媽咪心中最深沉的恐懼,而社群網路上五花八門的資訊及親朋好友間口耳相傳的悲劇故事更加深了孕媽咪的擔憂。對於胎死腹中的成因及預防,現代醫學能告訴我們些什麼呢?

這篇來自英國學者Neil Sebire的研究,利用大數據的方式去分析來自英國兩家大型醫院Great Ormond Street Hospital 和St George’s Hospital的胎兒遺體解剖報告。自2005到2013年間,Neil Sebire團隊一共蒐集了1064 例的死胎個案,其中包含了 425 例胎死腹中個案(發生在懷孕23周以前) 及639例死產個案(發生在懷孕24周以後)。由數據分析發現:有40%的個案可藉由遺體解剖得到確切死因,而剩餘60%的個案則有一半發現可疑的致死危險因子,但是仍有近30%的個案無法找到確切死因。

而在胎死腹中的個案中,上行性感染以及前胎胎死腹中是主要的確診死因及危險因子;而在死產的個案中,則以胎盤因素(包含胎盤剝離,胎盤結構異常,及胎盤功能不佳)為最主要的確診死因及危險因子。值得注意的是,聲名狼藉的臍帶意外(臍帶打結或臍帶繞頸)所造成的不幸個案僅僅占總數的不到百分之一。

另外,由孕產婦的年齡來看,小於35歲的孕婦有比較高的胎兒死因歸因於上行性感染;而超過40歲的孕婦則有以胎盤因素及先天的胎兒異常為主要的胎兒死因。此外,作者也利用胎兒體重統計資料庫去比對死胎個案的發育狀況,發現其中有37%的個案在產檢過程中發現有胎兒發育遲緩的跡象。

完整評估有助於預測死產

由以上的概念延伸,英國學者 Nicolaides的研究指出,利用包含母體的相關危險因子,胎兒預估體重,及懷孕中期子宮動脈脈動指數的計算模式可在懷孕中期準確預測出55%的死胎個案,這樣的運算模式有助於臨床醫師針對高風險的個案作即時的處理,以避免不幸的悲劇再度發生。

因此,對每位孕媽咪而言,懷孕過程中除了以往所重視的臍帶繞頸外,也要留意是否有不正常的陰道分泌物,腹痛,以及發燒,以便即時對潛藏的上行性感染進行治療。此外,寶寶的體重發育,胎動頻率,及羊水量的多寡也是產檢過程中不容忽視的重要指標。若是有疑似胎兒發育遲緩的跡象,則應進一步地評估胎盤功能的好壞,以便決定何時為最佳的生產時機。面對胎死腹中,只要我們能再多一分的用心及注意,也許就能少一件讓人遺憾的悲劇。